Cuando María Mercedes Aira se enteró que su actual pareja había abusado durante más de un año de su hija de 13 sintió que alguien tiró de la palanca de un tragamonedas. Le cayeron todas las fichas. Mercedes pensó en matarlo pero eso no era posible ni sanador. Además de la hija mayor (que llamaremos C.), fruto de un matrimonio anterior, tenía una chiquita de 6 años, hija del hombre que había abusado de C. Lo denunció y la Justicia lo condenó a 10 años de cárcel. La jueza le dio diez días para presentarse. Y el violador se fugó.

Mercedes y Manrique se conocieron en 1994. Ambos frecuentaban diversos espacios culturales. Ella como escritora, él como editor de libros. Se pusieron de novios en 1995 y un año después él se mudó a la casa de Mercedes en Caballito. Ella tenía una hija de un matrimonio anterior y él tres: dos nenas y un varón. “Éramos los tuyos, los míos y los nuestros”, dice Mercedes. Pero hubo otro momento en el que sólo vivía con ellos una de las hijas de él. Y otro en el que sólo un hijo. Y así.

El tiempo de noviazgo y el primer año de convivencia fue una luna de miel. Se llevaban bien. El infierno vino después. “Nos juntábamos y nos separábamos mucho. Teníamos una relación complicada”, dice Mercedes y ya no recuerda la cantidad de veces que ella lo echaba y él volvía con promesas de cambio. “En casa de herrero, cuchillo de palo”, ironiza. Mercedes es psicóloga y conoce al pie de la letra el circuito: el violento que vuelve arrepentido y promete el cielo y las estrellas. “Y, además, yo estaba muy enamorada, evidentemente, del hombre que tenía en mi cabeza, porque no era éste”, destaca.

Manrique no la violentaba físicamente, pero sí había gritos, maltratos, enojos injustificados y la manipulación suficiente para que siempre Mercedes se convenciera de que todo era culpa de ella.

En uno de esos regresos, Mercedes quedó embarazada. Se enteró cuando ya estaban separados de nuevo. Él quiso volver. Ella lo aceptó.

Manrique no quería más hijos, pero cuando A. llegó al mundo fue “muy bien recibida” y rápidamente se ensambló en esa familia que ya estaba ensamblada.

Las cosas fueron de mal en peor. “Pero hubo un momento en el que yo pensé: ‘ya está’. Esa era mi vida, esa era mi familia. Yo me hacía mucho enrosque: me había separado con mi hija mayor muy chiquita y después de tantos años juntos iba no quería tirar otra vez la familia por la ventana”, dice.

Mercedes vivía mal, pero no tenía miedo. Nunca se le pasó por la cabeza que él podía ir más allá de un grito o un maltrato. Siempre supo, sin embargo, que el límite eran sus hijas. No iba a permitir que las maltratase a ellas.

Una noche, en plena discusión, ella le apagó la computadora para que le prestara atención. Haciendo alarde de su metro ochenta, él la agarró del cuello y así, con los pies de ella colgando, la llevó hasta la habitación y la tiró sobre la cama. Mercedes cayó como una bolsa de papas. “Yo ya viví con una loca, no quiero vivir con otra”, le dijo él. Ella se levantó –a veces lo enfrentaba- y él le mostró un puño cerrado. “Si vas a pegar, pegá. Pero después hacete cargo”, le dijo ella. Manrique pegó, pero contra la pared. Se fisuró la mano. “Esa piña iba directo a mi cara”, asegura.

Los indicios

Después del nacimiento de A., Mercedes trabajaba en un consultorio particular y en una institución. Volvía a su casa muy tarde y casi siempre cenaba sola. “Yo sabía que él tenía un tema con el trabajo y el dinero. Y yo nunca tuve ningún problema con eso”, dice. Ella era el sostén económico de la familia y Manrique casi no aportaba pero, a cambio, pasaba mucho tiempo en la casa y se encargaba de llevar a la más grande al colegio y a la más chiquita a la colonia.

Así, él tenía una relación mucho más cercana con C., la hija mayor de Mercedes que por esa época tenía 11 años. “Yo estaba contenta, porque C. no hablaba mucho conmigo, pero sí con mi pareja”.

Con el tiempo, el clima se enrareció. “Él subía muchas veces al cuarto de C. y cuando yo le preguntaba qué pasaba, me decía que nada, que hablaban”, cuenta. ¿Y qué tanto tienen que hablar? Se preguntaba ella. “Lo que pasa es que vos sos una pesada mojigata, entonces ella habla conmigo”, le contestaba él.

Una noche, a Mercedes le pareció que ya había pasado mucho tiempo desde que Manrique había subido las escaleras hasta el cuarto de C. No sabía muy bien por qué, pero le intrigaba saber de qué hablaban. Callada, casi en puntas de pie, subió uno a uno los escalones. Giró el picaporte con la misma cautela y, en un movimiento rápido, abrió la puerta. “En ese momento vi una cosa rara, una situación extraña. Pero ahora sé que fue algo como esto (se acomoda la ropa de manera ligera)”, detalla. La respuesta siempre era “estábamos hablando”.

La pareja se caía a pique: la violencia se respiraba en el aire. “En algunas discusiones, él dejaba traslucir amenazas veladas pero claras. Una vez me dijo que había conocido a uno de la brigada de no sé dónde y que ese le había dicho que estaba para cualquier cosas que yo necesite. ‘Pero para cualquier cosa, eh’, me remarcó”, dice.

Cada pedazo de la historia que rememora Mercedes, cada situación, cada discusión son retazos que fueron tomando forma después, mucho después y que se redefinieron en indicios con el paso del tiempo. Por esos años, todo era “raro”, pero nada parecía tan grave como para sospechar.

La cuenta regresiva

Separaciones, terapias de pareja, amigos que se alejaron, empujones, cachetazos, amenazas, mudanzas. Pasaron algunos años y el hogar era un espeso caldo de cultivo donde todo siempre parecía a punto de explotar.

C. tenía 13 años y ara Mercede, era una adolescente “más rebelde que otras”. No notaba nada excepcional en las actitudes de su hija mayor. “Había cambiado de escuela, nos habíamos mudado, se había muerto su abuela. Yo pensaba que eran muchas cosas para una chica de su edad”, recuerda.

A. tenía 6 años y no dormía bien: tenía pesadillas y se hacía pis en la cama. “Yo lo justificaba con que todo era resultado del quilombo que había en esta casa”, dice.

Un día, mientras los cuatro almorzaban, se generó una discusión entre C. y Manrique. “Vos mejor callate”, le dijo él. Y ella le contestó: “El que se tiene que callar sos vos”. C. se levantó de la silla, golpeó la mesa y mirándolo a los ojos, le dijo: “Sos un reverendo hijo de mil putas”. Mercedes se quedó muda. C. no solía decir malas palabras delante de ella y menos en la mesa. C. subió la escalera casi al trote y antes de desaparecer de la vista de todos, le gritó a su mamá: “Vos sos ciega y boluda”.

Mercedes la siguió hasta la habitación y le preguntó qué le pasaba: se le pasó por la cabeza que podía tener problemas en el colegio, que podía estar embarazada, que podía estar enferma. “A todo me contestaba que no. Y después me dijo :‘No insistas, porque hoy no te voy a decir. Hoy no, mañana o pasado te lo voy a decir, pero hoy no”.

La noche siguiente, Mercedes estaba atendiendo un paciente en su consultorio (que funcionaba en una habitación de la casa) y le avisaron que había llamado varias veces el padre de C. Cuando terminó con el trabajo le devolvió los llamados. El padre de C. no parecía tranquilo y estaba urgido por hablar con ella. “Me dijo que era un tema muy grave, que necesitaba que hablemos, que no importaba la hora y que vaya sola”, recuerda.

Después de discutir con Manrique, quien no quería que ella se encontrara con el ex marido, Mercedes se reunió con el padre de C. y con su actual mujer.

La caída de las fichas

Prende otro cigarrillo, toma la jarra de agua y se sirve un poco. Toma un sorbo. “¿Viste las maquinitas que hacen shhhk?”. Acompaña la onomatopeya con un movimiento de manos, que imita el tirar de una palanca. “Y de repente caen y vos ves”. Mira su propia mano que va, en un solo movimiento, de izquierda a derecha y muestra una fila que es imaginaria, pero ella la está viendo. Los símbolos combinados. Las fichas que caen. “De repente, todo encajaba”, dice.

C. primero habló con la esposa de su papá y después, las dos juntas, hablaron con él. C. no había querido contarle nada a su propia madre, porque tenía miedo de que Manrique la lastime o de que Mercedes hiciera una locura. Durante un año y medio, Manrique había abusado de C. En el momento en que C. se decidió a contarlo, ya hacía un año que no había vuelto a tocarla.

Después de la charla con el padre de C., Mercedes habló con C, que no le dio detalles pero aceptó comenzar un tratamiento psicológico y someterse a todo lo que vendría después de la denuncia. “Va a ser muy duro”, le dijo a su hija.

Al principio, Mercedes no tenía dinero para pagarle a un abogado, así que consiguió que un amigo le redacte los escritos, pero ella misma se encargaba de las diligencias. De llevar expedientes y papeles a tribunales. De pedir una medida cautelar para que Manrique no se le pueda acercar ni a ella ni a sus hijas. De seguir trabajando para mantener la casa. Mercedes estaba sola: Manrique se había ocupado de alejarla de sus afectos.

A pesar del tratamiento, C. tenía crisis: se ahogaba, se le ponían los labios morados, vomitaba. Y también estaba A., para quien de un día para el otro su padre desapareció. “Lloraba noches enteras y se dormía agotada”, recuerda. Mercedes no sabía si A. también había sido abusada y por recomendación psicológica, tampoco podía darle indicios ni preguntar demasiado para no generarle falsos recuerdos.

Un año y medio después de la denuncia, llegó el juicio.

“Fue muy duro volverlo a ver”, recuerda Mercedes. Pero más duro fue escucharla declarar a C. Hasta ese momento, ella no sabía detalles de lo que Manrique le había hecho.

Como C. tenía 15 años , al momento de su declaración le preguntaron si quería que se retirara el público del tribunal. Ella respondió que no. “Quiero que todos se enteren de lo que es capaz este hijo de puta”, dijo.

Durante las seis audiencias que duró el juicio oral y a pesar de las restricciones que tenía, Manrique enloqueció a Mercedes. Se aparecía por el barrio, se sentaba a mirar cómo subía A. a la combi para ir al colegio.

La defensa de Manrique dijo que C. había inventado todo. Y que Mercedes lo había denunciado porque quería quedarse con dinero de él.

El tribunal lo condenó a 15 años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo en cuatro ocasiones gravamente ultrajante, en concurso real con corrupción de menores.

La defensa apeló en dos oportunidades hasta que Mercedes, pasados dos años de aquella primera sentencia, y aconsejada por sus abogados decidió aceptar que le den la pena mínima de 10 años para que no pudiera apelar más. “Yo había llegado a mi objetivo que era que hubiera una sentencia. Eso ya produjo un efecto sobre la familia”, dice ahora.

La Corte notificó a Manrique el 4 de febrero de 2014. Y la orden de detención salió diez días después. Mercedes lo recuerda no sólo por su prodigiosa memoria, sino por la paradoja de las fechas: 14 de febrero, día de los enamorados. Y recién tres días después, justo el día del cumpleaños de Mercedes, la Policía fue a buscarlo al domicilio para detenerlo. Manrique no estaba allí. Ni en ningún lado del territorio argentino. Hace ya tres años, que está prófugo de la Justicia.

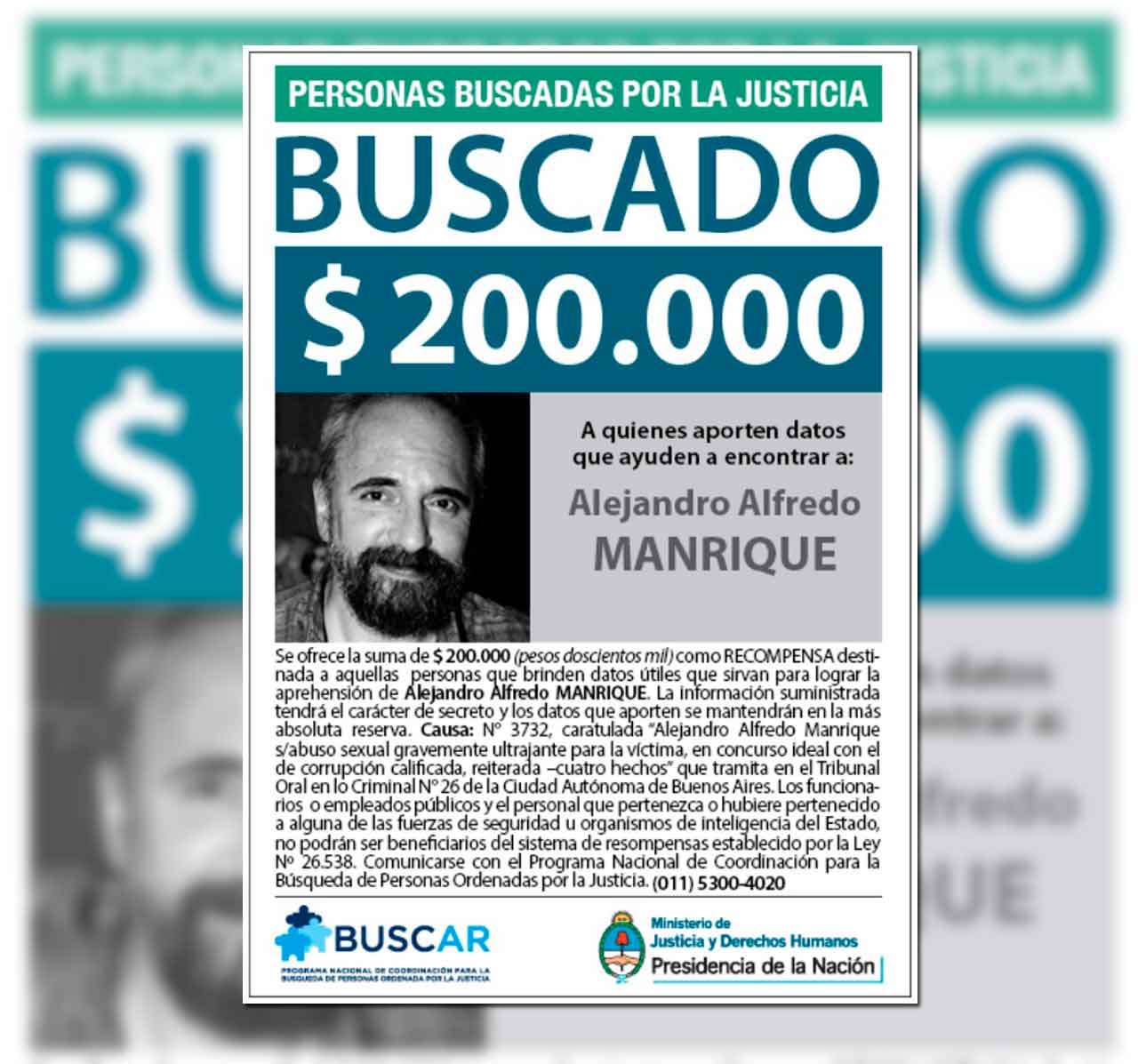

Junto con otros nueve violadores, Manrique integra la lista de los prófugos “más buscados” de la Argentina. Hasta ofrecen recompensa por él.

Durante un tiempo, Mercedes se obsesionó con encontrarlo. “En una elección fui a primera hora y me pasé el día entero en la mesa donde él iba a votar”, recuerda. Por supuesto que no fue. En otras elecciones, se fijaba si ya había votado, si estaba entre los multados. Nada.

Mercedes aún se siente responsable “de haber elegido vivir con este monstruo”. Pero no puede asumirse cómplice. “Cuando yo supe esto, lo eché a la calle al segundo y lo denuncié”, dice, y no quiere imaginar qué otras mujeres y nenas estarán en peligro con un violador (más) suelto.

Aunque incompleta por la fuga, la condena trajo aire fresco a Mercedes y a sus hijas. “Empezamos a vivir muy de otra manera. Nos llevó tiempo, pero establecimos otros tratos, otros vínculos, otra comunicación”, asegura.

Esta nota fue escrita en el marco de la Beca Cosecha Roja y será publicada también en Diario Popular

0 Comments on "Cómo la justicia dejó ir al violador más buscado del país"