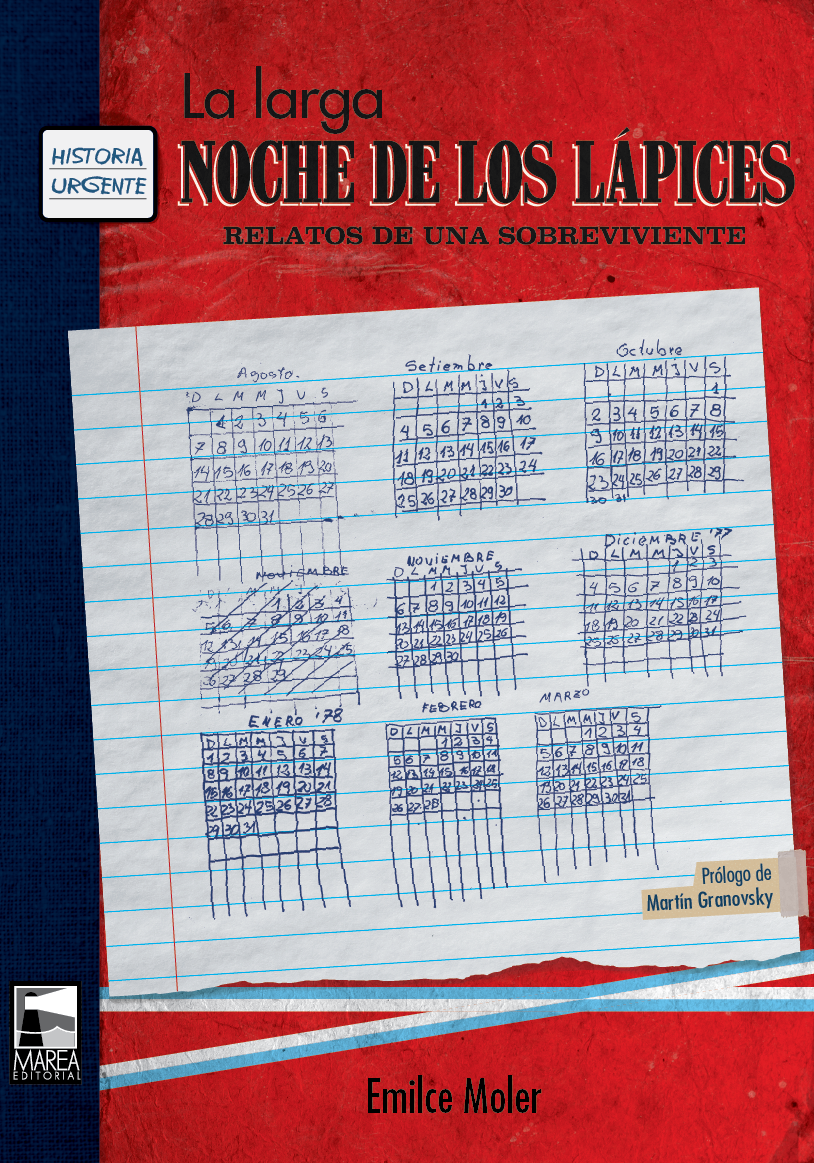

En “La larga noche de los lápices” (Editorial Marea, 2020) Emilce Moler relata su experiencia a los 17 años, cuando fue secuestrada en septiembre de 1976 por miembros del Ejército Argentino. Emilce estuvo seis meses desaparecida. Después fue trasladada a la cárcel de Devoto, donde permaneció como presa política hasta los 20 años. Moler expresa con crudeza cómo fue cumplir años dentro del encierro y la pasión que movilizaba a les jóvenes en los 70′.

Te compartimos, a modo de adelanto, el primer capítulo de su libro.

***

¿Peronistas? ¿Kirchneristas? No hay más…

“Continúa la intensa búsqueda del paradero del teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Hasta el momento se han realizado infructuosos allanamientos”, sonaba en la radio del taxi.

–Parece que fueron los peronistas que lo secuestraron –dijo el taxista mientras nos miraba por el espejito del retrovisor.

–No creo, si peronistas no hay más –contestó con seguridad mi madre.

“¿Adónde se habrán ido todos los peronistas?”, me preguntaba yo mientras intentaba comer las galletitas Merengadas, a ver si aumentaba unos gramos, sin hacer miguitas en el taxi. Mi mamá me había venido a buscar al colegio para ir al pediatra: el tema de mi poco peso y mi estatura mínima era una obsesión para ella y para el médico, quien me había prometido darme un regalo si llegaba a los treinta kilos. Con once años, estar en lo veintitantos era un problema para mí; mucho más grande que saber qué pasó con los peronistas. Eso era más fácil: seguro que la gente se fue dando cuenta de las cosas feísimas que habían pasado en esos años y dejaron de ser peronistas. Sí, seguro que había pasado esto.

Mi mamá me enseñó a tejer crochet a los nueve años y, mientras descansaba de hacer cuadraditos de colores para armar almohadones, jugaba a la peluquería con ella.

–¿Por qué te dicen Negra si tenés la piel tan blanca? –le preguntaba mientras la peinaba.

–Porque tenía el pelo muy negro, negro azabache. De chica lo llevaba hasta la cintura, era abundante, grueso y renegrido, llamaba la atención.

A mi madre le encantaba que la peinaran, gusto que yo heredé, igual que el no tener canas. Me gustaba el pelo de mi mamá, tan distinto al mío, finito y rubio. Con la cabeza para atrás, mientras le ponía hebillas y ruleros escuchaba las historias de su barrio: la calle 19, empedrada, con el carro del lechero, sus parientes y vecinos: “tanos” laburadores que habían construido la casa donde vivíamos. Contaba que esos inmigrantes valoraban lo que nuestro país les ofrecía y criticaban a los argentinos por no aprovecharlo. Su abuelo, sus tíos, eran sus modelos: trabajar de sol a sol en la tierra o en la construcción.

–¿Ves esta pared? Acá trabajó tu abuelo –me contaba cada vez que pasábamos por la imponente Catedral de La Plata, mientras yo acariciaba los ladrillos, pasaba los dedos por el cemento y sentía que era un poco mi historia–. Se iba a la madrugada, todavía de noche, y llegaba muy cansado; tenía las manos resquebrajadas. Los fines de semana seguía trabajando en la quinta.

Mientras yo regaba las plantas del patio con una regadera de plástico roja, oía las historias de los tíos de mi mamá en Italia: “Allá cultivan verduras y frutas en cualquier rinconcito de tierra, no es como como acá, que hay tanta tierra y toda fértil. Si en este país alguien pasa hambre es porque no quiere sembrar”. Ella estaba orgullosa de sus plantas y yo pasaba muchas horas ayudándola: ponía piedritas en los canteros, sacaba los yuyos y sembraba semillas para comprobar esto de que, como decía mamá, “todo crece en estas tierras”.

Mi abuelo era empleado del correo y ella lo adoraba. Falleció muy joven, por una infección en una muela “y por no existir la penicilina”. Mi mamá tenía nueve años, lo sufrió mucho y nunca pudo superar que hayan hecho el velorio en su cuarto.

La Negra, la Negrita, como le decían las maestras, era buena alumna, inteligente, con su guardapolvo inmaculado y gruesos moños que ceñían las trenzas pesadas. Se la ve en el típico cuadro de la época, sepia y de marco oval, impecable, sonriente, junto a su hermano mayor: el Tito. Terminó la primaria como la mejor alumna y lo único que quería era seguir estudiando. Pero no le tocó. Su mamá, ya viuda, necesitaba que la ayudara en las tareas de la casa y para los trabajos de costura. Botones, ojales y dobladillos la esperaban.

–¿Sabés? Vino la directora a hablar con mi mamá para convencerla de que me dejara estudiar, me habían conseguido una beca –me confesaba con orgullo y cierta tristeza. Justificaba a su mamá, pero nunca lo pudo aceptar. Esos años eran los del inicio de la Década Infame en nuestro país, ella no lo decía y no sé si alguna vez supo que su frustración tuvo que ver con eso.

Su destino fue la Escuela Profesional, estudiar corte y confección. La pasión que puso en esta carrera se trasmitía en las carpetas que guardó como un tesoro a lo largo de los años y se convirtieron en un entretenimiento de mi infancia.

Los días de lluvia, apoyaba en la mesa del comedor, sobre el mantel de hule, los carpetones de la Escuela Profesional y hojeaba cuidadosamente la carpeta de dibujo artístico. Me ponía los guantes blancos de stretch que usaba para ir a misa, para no manchar nada mientras daba vuelta con cuidado las hojas, separadas por papel de seda que evitaba que se corrieran los dibujos. Me deslumbraban los bocetos de cuerpos, siluetas, rostros, perfiles, brazos, cuellos, torsos, hojas, naturalezas muertas, ejercicios de perspectiva, todos a lápiz y sombreados.

A la carpeta de los muestrarios de bordados para bebé en tela batista me gustaba verla con ella, así me explicaba los puntos: vainilla simple, doble, calados, rococó; tan delicados, tan etéreos que me resultaban inalcanzables.

–¿Ves todo lo que tuve que aprender para hacer los bordados? Tenés que estudiar mucho para cualquier cosa que quieras hacer. Para coser hay que saber anatomía, para bordar una hoja es necesario conocer cómo son sus nervaduras, para todo hay que estudiar.

Quizás fueron estas experiencias las que hicieron que mi madre se obsesionara con nuestra educación. Desde los primeros años quiso que tuviésemos “los mejores colegios”, que estudiáramos todo lo que ella no pudo. Nos alentaba ante cualquier inquietud: música, plástica, danzas, inglés. Sentía profundo orgullo por mis logros académicos, aunque no se le borraba la sombra de tristeza por no haber podido hacerlo ella. Siempre me llamaron la atención los conocimientos que tenía mi madre. Con solo séptimo grado escribía a la perfección; la matemática le costaba, pero terminaba resolviendo todo. En biología incorporaba saberes aprendidos de los tíos, que la hacían una experta. Manejaba un vocabulario impecable, quizás perfeccionado por los artículos de las revistas Reader’s Digest y las consultas permanentes a las enciclopedias. “La abuela usa palabras difíciles”, se sorprendía mi hijo Joaquín a sus doce años, cuando hacían juntos algunos deberes.

Esta nieta de italianos, forjada con la idea del esfuerzo individual, no pudo entender al peronismo. No se vio identificada, lo vivió como una invasión, un atropello, políticas que le daban beneficios a los “vagos” y a los que no habían hecho nada para ganárselo. Su propio límite era desmayarse de cansancio trabajando y cualquier otra cosa era ser holgazán. Siempre había que estar haciendo algo, no paraba nunca. ¡Cómo iba a entender los descansos dominicales y los logros gremiales! Cosas de vagos.

Estaba convencida de que ella tenía un espíritu libre y hacía lo que quería, aunque era rehén del qué dirán y de todas las concepciones de la época. Por eso, le molestaban esas mujeres peronistas de la Unidad Básica del barrio que la querían afiliar al partido.

–A mí nadie me regaló nada, todo me lo gané con mi esfuerzo. Tu padre tuvo dos trabajos cuando nos casamos para comprar la casa y la heladera Siam. No necesitábamos afiliarnos a nada –me decía, soslayando el desarrollo de la industria nacional durante esa época, y que habían accedido a varios beneficios gracias a las políticas del peronismo.

Durante mi infancia, una de mis salidas preferidas era ir a Buenos Aires. Viajábamos en tren a hacer compras y a la vuelta, mientras me entretenía mirando los paredones con la cara de Arturo Illia caricaturizado como una tortuga, mi mamá siempre me hacía referencia a las villas miseria que se veían desde las ventanillas.

–Mirá todas las antenas de televisión que se ven. Esta pobre gente no tiene para comer y tiene tele. ¡Cuánto tardamos nosotros en tener una! Seguro que mandan a pedir a los chicos y los padres están tirados mirando la novela –decía, mientras yo me imaginaba escenas familiares desgarradoras.

A mi mamá tampoco le gustaban las novelas porque decía que eran para mujeres vagas, que te hacían perder el tiempo. Fue así que no pude ver en mi adolescencia a Rolando Rivas, taxista, lo que me convirtió en una paria entre mis compañeras del colegio. Quizás es por eso que consumo todo tipo de novelas, a toda hora y de todo tipo, mientras tejo, para no sentir que no hago nada, y en la búsqueda infructuosa de recrear el beso ausente de Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

–Dale algo a este pobre chico, preparale un paquete de fideos y otro de polenta –me decía mi mamá cuando venían a golpear la puerta de casa pidiendo “algo para comer”. Me conmovían esos chicos de mi edad, siempre con mocos, las caras ajadas del frio y los pelos sucios, pulóveres rotos y casi descalzos. Raudamente le preparaba la bolsita y le ponía más cosas, mientras miraba mis pantuflas abrigadas de corderito y mi ropa impecable. Pero mi mamá me decía: “No hay que darle todo de golpe, porque si no, no saben cómo usarlo. Como se hizo en la época Perón: le daban casas y esta pobre gente levantaba los pisos de parqué para prender fuego para hacer asado. A veces, cuando dono cosas y dinero a la iglesia, pienso adónde irán a parar, pero pobre gente, igual hay que ayudarla”. Entonces yo sacaba la lata de tomates y las galletitas Criollitas de la bolsa para “no hacerles mal”.

–La verdadera caridad es dar lo que te duele, no lo que te sobra –decía mi mamá mientras me hojeaba el cuaderno de religión con las tareas. Y siempre aparecía asociado a este tema la figura de Eva (nunca Evita), quien le despertaba verdadera furia.

“Esta mujer, que decía que se preocupaba por los pobres y usaba joyas carísimas, ¿por qué no regalaba alguna y con eso comían muchas familias? Eso sería verdadera caridad, ¿no? Además, se le notaba que no era una verdadera ‘señora’. Fue una oportunista, una mujer bastante ligera que se casó con este hombre que tenía plata y ese fue todo su mérito, pero no tenía nada de clase”, repetía una y mil veces mientras yo trataba de dilucidar que cuando corría y me decían que yo era “ligera” me estaría pareciendo a Eva (nunca Evita).

Mi vieja, que nunca pudo entender mi militancia, que sufrió las vergüenzas del qué dirán de tener una hija subversiva y que sin embargo no dejó ni un solo día de visitarme en Villa Devoto, bancándose las requisas vejatorias y maltratos, sorteando todas las dificultades para verme un ratito, nunca aceptó al peronismo, ni a los gremialistas, ni las luchas sociales, ni la ampliación de derechos.

¡Cuántas veces me acordaba de ella cuando hablaba con los docentes sobre la Asignación Universal por Hijo! Las mismas frases, los mismos argumentos, las mismas matrices culturales que en más de sesenta años de historia no pudieron revertirse y permanecen inalterables. Me resultaban tan familiares los comentarios en la sala de profesores de quienes trabajaban las TIC en el aula con las netbooks de Conectar Igualdad y cuyos sueldos se actualizaban de acuerdo a las paritarias docentes; sin embargo, todo eso era invisible para ellos, y para muchos más.

O escucharlos mentar cotidianamente la meritocracia de quienes saben cómo gastar bien el dinero: qué comprar, qué es mucho, qué está demás, como si fueran los dueños del sentido común. Porque subyace fuerte la idea de que, a diferencia de ellos, los pobres no pueden tener deseos; no deben gastar la plata ni en mp3, ni en zapatillas flúo, ni en calzas brillantes, sino solo en lo necesario: arroz, leche y un pulóver marrón.

Todos los axiomas de mi niñez siguen tan vigentes que, si cierro los ojos, escucho el traqueteo del tren, me veo con la pollerita escocesa, las miguitas de las Merengadas, los paquetes de polenta y fideos, y mi mano aferrada a la de mi vieja mientras habla con el taxista que, mirando por el retrovisor, le dice que vuelve el kirchnerismo, y ella contestará segura: “No creo, si kirchneristas no hay más”.

.