Mario Alberto Juliano*.-

El camino que va desde la Rambla hasta la cárcel de Punta de Rieles no es sencillo. Hay que cruzar todo Montevideo. Primero las zonas comerciales, con avenidas anchas y ordenadas, edificaciones modernas y carteles de neón. Luego sectores residenciales, con viviendas de propietarios acomodados, pero sin llegar a la ostentación de ciertos sectores de Buenos Aires. Más adelante, la edificación se hace más baja y modesta, aparecen los paredones con las pintadas del Frente Amplio, de los blancos y los colorados, que quedaron como muestra muda de la última contienda electoral: el azul, blanco y rojo de Tabaré son amplia mayoría, como él lo fue en las urnas. Hasta que, finalmente, se ven los cantegriles, los barrios de emergencia que aún subsisten como marca a fuego de una América Latina pobre que se resiste a desaparecer.

Las primeras chacras se interrumpen con una edificación baja, rodeada de un cerco perimetral: los alambres de púa anuncian que llegamos a Punta de Rieles, el Centro de Rehabilitación de Personas Privadas de la Libertad del que muchos uruguayos se enorgullecen y que nosotros llegamos a visitar con gran expectativa.

La primera impresión no difiere demasiado de lo que ya conocemos. Es sábado, días de visitas, y nos recibe una larga cola de mujeres y “gurises” que vienen a visitar a sus familiares. Unos policías uniformados ordenan el ingreso y de la meticulosa revisación de rigor no nos salvamos nosotros (que somos los visitantes extranjeros) ni el vehículo del propio director, que es examinado en la búsqueda de vaya a saber qué objeto, sustancia o material.

Rolando Arbesún dirige Punta de Rieles y se obstina en reiterarnos que debemos formarnos el juicio por nuestros propios sentidos, sin recibir sus influencias. Podemos fotografiar, filmar, charlar y entrar y salir libremente de todos los lugares que se nos ocurra, sin ningún tipo de autorización.

A pesar que Rolando es cubano se siente uruguayo. En su oficina nos convida una tradicional ronda de mate amargo para afrontar el calor de la mañana. Conversamos de las generalidades del sistema penitenciario y nos sorprendemos de su formación en psicología y sociología y su mirada crítica de las prisiones. Lo bombardeamos con preguntas, nuestra curiosidad es muy grande.

Puntas de Rieles alberga a unos seiscientos hombres: no tienen comisiones internas ni delegados, eso establecería una distancia, un “ellos” y un “nosotros”. La relación es directa y horizontal. Aquí no hay intentos de evasión, no existe el aislamiento para sancionar a los que transgreden las reglas de convivencia y no se hacen requisas sin su expresa autorización, cuando existen datos puntuales y concretos de alguna irregularidad, y está prohibido hacerlas de noche. En un futuro inmediato esos procedimientos serán filmados para evitar cualquier tipo de abuso. Si bien no tienen datos específicos, el nivel de reincidencia de las personas que egresan de ese establecimiento es bajísimo. En el interior del establecimiento no hay personal de seguridad, solamente de civil que se encarga de las tareas administrativas y de la atención de alguna de las necesidades de los internos.

Salimos a recorrer. La primera impresión no es la que tendríamos si recorriéramos un establecimiento penitenciario en Suecia o Noruega. Punta de Rieles es un lugar humilde. Se advierte a primera vista que no sobran los recursos, que lo poco o mucho que hay está hecho a pulmón, con sacrificio.

Comienzan a aparecer los primeros internos y volvemos a sorprendernos: se acercan al director, lo saludan con un beso (esta costumbre moderna que interpela a cierta masculinidad) y palmadas en el hombro, se llaman por el nombre de pila. A nosotros nos reciben con gran amabilidad, pero invariablemente nos tienden la mano, quizá como señal de respeto. No puedo dejar de notar que de la cintura de cada interno cuelga un teléfono celular.

Nuestra primera parada es en una bloquera (una fábrica de ladrillos de cemento). El empresario es Julio, uno de los internos. Tiene 43 años, el cuerpo tatuado y ostensiblemente cruzado por cicatrices. Estuvo varios años preso en Devoto. Julio ha montado la bloquera que ocupa a varios internos que van y vienen realizando sus tareas. Se enorgullece mostrándonos sus comienzos: un molde manual con el que comenzaron a fabricar los ladrillos. Hoy tiene un par de máquinas industriales que pagó en dólares y con las que aumentó la producción: asumió compromisos comerciales con varias empresas que están construyendo barrios sociales. Cuando salga de Punta de Rieles quiere montar una empresa similar afuera, pero que seguirá manteniendo el emprendimiento dentro del penal.

Volvemos a tomar mate amargo en una pezuña de vaca en el patio de la oficina. Al costado hay un estanque de unos siete mil litros de agua que, además de proveer el líquido para la construcción, hace las veces de piscina para los obreros. Le cuento del escándalo que se originó en Argentina cuando se publicaron las fotos de unos presos tomando sol al lado de una pelopincho y me mira un poco sorprendido.

Seguimos viaje y nos encontramos con una confitería que ostenta la bandera uruguaya en el techo y una pintura del conejo Bugs Bunny. Es una panificadora donde trabajan varios hombres que están preparando el servicio para una fiesta familiar que se va a desarrollar al día siguiente. Saladitos, dulces y tortas prolijamente embandejados en las heladeras del local comercial.

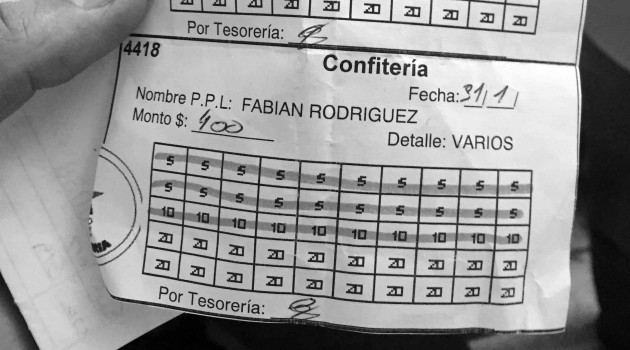

Allí nos encontramos con uno de los muchachos. Nos cuenta que él mismo “inventó” el dinero que circula en Punta de Rieles: es un bono, por un valor determinado, que los internos reciben en Tesorería a cambio de su trabajo y que luego pueden emplear para adquirir diferentes productos, o directamente entregarles el dinero a sus familiares.

En los pabellones se lucen las antenas de Directv, el economato y la sala sanitaria. Nos acercamos a uno de los almacenes que en una pizarra negra promociona el precio de sus productos. Esta vez no hay besos y palmadas entre el director y la persona que atiende. Rolando le reprocha al almacenero que le devolvió una computadora que le había prestado descompuesta, por haber intentado ingresar a un sitio que no estaba permitido. El almacenero no se deja presionar. Niega el hecho y, a su vez, reprocha al director que no le consiguió los libros de enfermería que le había prometido. Nosotros miramos un tanto asombrados el inusual intercambio entre dos personas que, más que separados por una jerarquía, interactúan como pares.

Apuramos el paso porque nos esperan en la radio para hacernos un reportaje. La bienvenida es por demás afectuosa, quizá un tanto exagerada. Las primeras palabras son de Pablo, un militante latinoamericano (así se define) de nacionalidad colombiana, indisimulable por su característico acento. Nos preguntan sobre Argentina, sobre el Código Penal, sobre Nisman y sobre APP. No imaginamos que sobrevendrá uno de los momentos de más alta intensidad emotiva. Darío, que se autodefine como cantante, nos homenajea con “Milonga de pelo largo”, que en nuestro país conocimos en la voz de Adriana Varela. Canta realmente bien, mirando a su mujer que sostiene a la pequeña hijita de ambos en brazos. Ella se emociona y le caen lágrimas por la mejilla. A nosotros también. Nos vamos de la radio, esta vez sí con besos y abrazos, y prometemos regresar no bien podamos.

De allí nos trasladamos a uno de los edificios de tres plantas que sirvieron para alojar a los presos políticos de la dictadura cívico militar. El director jura que nunca más esas instalaciones van a albergar la muerte.

Todos los reciben a Rolando con besos y abrazos. Unos muchachos que están detrás de una reja le tienden la mano y Rolando les recuerda que él no saluda con barrotes de por medio. La hace abrir y ahora si saluda. Todo un símbolo.

Vamos a la sala de tatuajes. La usan por igual los internos y el personal de servicio. Nos muestran las pinturas y las agujas, guardadas bajo condiciones sanitarias adecuadas para evitar las infecciones que solían contagiarse los presos.

El director habla orgulloso de los diversos emprendimientos que funcionan allí (una fábrica de tejas, otras bloqueras, una casa de comidas, un vivero, una casa de chacinados y más). Se jacta de que Punta de Rieles tiene una tasa de desempleo inferior a la de Uruguay.

Comienza a caer la tarde y las visitas comienzan a despedirse de los internos. Van de la mano, abrazados, se besan, se acarician. No los escucho, pero seguramente se estarán haciendo promesas.

Nosotros también nos vamos con muchas sensaciones que nos atraviesan. Desde afuera Punta de Rieles se parece bastante a una cárcel: hay un perímetro cercado, pabellones, rejas, algunos alambres de púa. Sin embargo, me voy con la convicción que por dentro bulle algo muy diferente a una prisión. Lo puedo respirar, oler, sentir en el aire. Quizá el aspecto exterior no sea tan importante. Quizá que lo importante sea lo que se está gestando en su interior.

* Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea.

0 Comments on "Punta de Rieles, un espacio anticarcelario en Uruguay"