Por El Núcleo de estudios Violencia y Muerte (IDAES-UNSAM)*

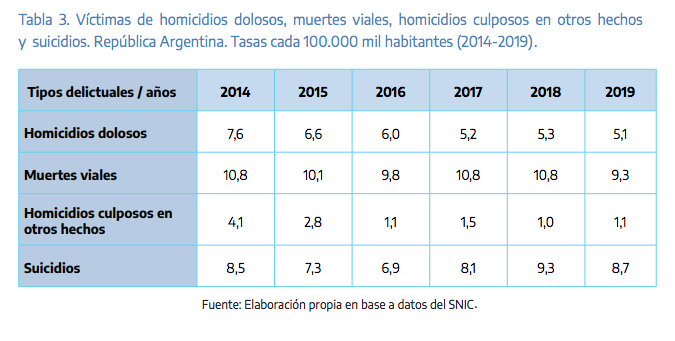

Durante 2019 hubo 10.535 muertes violentas en Argentina, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación: 4.189 casos por accidentes viales, 3.568 casos de suicidios, 2291 homicidios dolosos y, por último, 487 homicidios culposos.

Frente a estos datos, tres cuestiones:

Es necesario desalentar el recurrente foco en los homicidios dolosos. En Argentina tenés más chances de morir cruzando la calle que en un asesinato. Y en un conflicto con amigos, familiares y parejas que en un robo. En el mismo ejercicio, alertarnos, preocuparnos por los suicidios.

Es necesario dar cuenta de la distribución desigual de la muerte violenta. De los 4189 muertos por accidentes viales el 21% ocurrieron en Santiago del Estero y el 3.4 % CABA. En Santiago del Estero, no hay datos certeros pero, cerca del 70% de las muertes viales son motociclistas. Las motocicletas son el medio de transporte de los sectores populares. Entonces ¿quiénes mueren mayoritariamente de muerte violenta? Los pobres.

El Estado mata, deja matar pero, sobre todo, deja morir. La responsabilidad del Estado parece siempre iluminar los homicidios. Pero ¿qué pasa con el suicidio, con las muertes viales, con las muertes por diversos motivos ambientales?

Además, el Estado mata, deja matar y deja morir selectivamente, según género, clase, etnia y lugar de residencia. La tasa de homicidios dolosos está en los últimos cinco años en la Argentina descendiendo. La muerte por suicidios y las muertes viales están estables. El Estado que no interviene: ¿deja morir?

La muerte violenta y el gobierno de los pobres

En 2016 en la Universidad Nacional de San Martín escuchamos relatos de jóvenes que participan de la Biblioteca Popular de la Carcova. Jóvenes de 20-25 años, que habían llegado para charlar sobre sus experiencias en torno a la violencia y la muerte.

Nos relataron sus historias, de cotidiano y recurrente encuentro con la muerte: salidas a robar que terminaban en fusilamientos de la policía, a sus amigos, e incluso (en un caso), a ellos mismos. Armas que eran disparadas como recurso para resolver desde los conflictos más sencillos hasta las broncas más encarnizadas (“el recurso de la villa”), o que, sin ser disparadas, sobrevolaban como fantasma, como posible desenlace a situaciones de disputa muy diversas. Suicidios, muchos. Armas que se disparaban para “hacer cartel”. Armas que, disparadas por accidente, mataban lo mismo que si se hubieran disparado con intención.

Finalizamos la charla con un ejercicio que nos resultó muy movilizador. Ellos nos propusieron que todos escribamos cómo pensábamos nuestra muerte. Los y las investigadores sociales parecía que sólo podíamos morirnos apaciblemente en hospitales luego de haber vivido largas vidas. Los “negros” de Carcova pensaban sus vidas mucho más cortas y sus muertes mucho más violentas: tiros, golpes o accidentes que interrumpían la juventud.

La esperanza de vida se distribuye tan desigualmente como la muerte violenta.

Ante la muerte biológica, parecería que estamos en la misma situación: todos moriremos eventualmente. Pero cuando se trata de los riesgos o posibilidades de morir, la expectativa de vida media varía notablemente entre distintos grupos: no es lo mismo ser trans que cisgénero; mujer que varón; joven que adulto; vivir en un barrio popular que vivir en un barrio de clase media/media alta, vivir en una gran ciudad o en contextos rurales.

Cuando analizamos en detalle las tasas de homicidio advertimos que los datos disponibles se contraponen con afirmaciones que arrojan no solo los medios de comunicación o las agencias policiales, sino también, nosotros mismos, nuestros familiares, amigos o vecinos, en la sobremesa de una reunión.

La enorme mayoría de los homicidios dolosos poco tienen que ver con el tipo de hechos que comúnmente se incluyen dentro de la perspectiva mediática y social a partir de la cual se concibe y explica el “problema del delito”: la de la “inseguridad”.

Los hechos que más frecuentemente desembocan en muertes violentas e intencionales nos remiten a otras inseguridades, que no están distribuidas de manera aleatoria y deslocalizada, sino de forma muy precisa en los barrios más desfavorecidos.

Esos barrios, padecen una “inseguridad” que no empieza ni concluye en el riesgo de ser víctima de un robo. Es una incertidumbre mucho más amplia, mucho más vital y también, ambiental. Estos homicidios son en riñas, discusiones, venganzas y/o ajustes de cuentas, disputas por el control de recursos, del territorio, femicidios.

Ante la ausencia casi absoluta del Estado, que delega en las mismas personas la resolución de sus violencias, la muerte es el trágico desenlace de situaciones de violencia machista, conflictos familiares, altercados entre conocidos y vecinos. Entonces, las muertes violentas por homicidios dolosos son una realidad más cercana para los más pobres.

¿A quién cuida el Estado? En el mientras tanto, dejar morir es la manera en que se ejerce de forma muy concreta y palpable el poder en estos territorios: producir por delegación u omisión espacios en los que la muerte no es lo que está al final de la vida, sino aquello que circunda la vida en cada momento, en cada rincón.

Te puede interesar:

Violencia institucional en cuarentena: 10 mil detenciones y 9 muertes

Covid-19, muerte y después

En sus inicios, parecía que la crisis del Covid-19 había democratizado el miedo a la muerte. La pandemia afectó a todo el mundo, sin mirar niveles de desarrollo. En nuestro país, la enfermedad venció todos los intentos por circunscribirla: primero fue una enfermedad de los ricos, que volvían de Europa contagiados. Después, de algunos barrios pobres, que sufrían una aceleración vertiginosa de los contagios y las muertes. Parecía ser un problema del Área Metropolitana. Actualmente, alcanzó todo el interior del país.

Pese a la extensión de los riesgos, la distribución de las probabilidades de contraer la enfermedad y de morir a causa de ella sigue ligada a las desigualdades sociales: las posibilidades de cumplir los protocolos de distanciamiento son menores en los barrios populares, en las cárceles o en instituciones de salud mental. Las posibilidades de acceder al sistema de salud en el caso de contraer la enfermedad no son las mismas en la Ciudad de Buenos Aires que en Jujuy.

Y, en este devenir, en los últimos meses mueren entre 300 y 400 personas todos los días. Es como si cada una de las tragedias más resonantes de nuestra historia reciente (la tragedia de Once, el incendio en Cromañón, los atentados a la AMIA y la Embajada, etc.) se repitieran multiplicadas, cada día. Y sin embargo, el pasmo y el horror que experimentamos ante esas tragedias no parece replicarse frente al número diario de muertes por COVID que se sostiene, se abulta, se acumula.

En gran medida, se han evitado escenas dantescas en los pasillos de los hospitales, pero por primera vez nos enfrentamos como sociedad ante el hecho de que con este Estado, con esta sociedad, no somos capaces de mitigar y contener la muerte.

El COVID ha desbordado todas las tecnologías para gestionar la vida y la muerte conocidas: cuarentenas, protocolos, campañas informativas, medicamentos, etcétera. Todo intento del Estado por “hacer vivir” ha sido por ahora relativamente infructuoso. Pero también las burocracias, los rituales y los duelos colectivos que se tejen en torno a la muerte se ven suspendidos.

Dejar matar, dejar morir

Estábamos cerrando estas líneas cuando acontecieron los motines en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Los sucesos evidenciaron una de las grandes desigualdades en la distribución de los intentos del Estado por hacer vivir.

Desde el comienzo de la pandemia prácticamente la única iniciativa cierta para las cárceles ha sido la interrupción de las visitas, dejando a los detenidos en las mismas condiciones de hacinamiento e imposibilitados de sostener el distanciamiento recomendado.

La provisión de elementos de higiene y alimentos siguió a cargo de los familiares de detenidxs, quienes debieron solicitar permisos de circulación y exponerse al contagio.

Durante todos los meses de interrupción de visitas la información respecto de los contagios intracarcelarios y el estado de salud de los detenidos fue deficiente cuando no inexistente. Misma suerte cayó sobre la información y precisión sobre la reanudación de las visitas. A lo largo de estos largos meses, corrieron rumores cada semana respecto a la posibilidad de las visitas. Y, cuando circuló finalmente la información de que las mismas se reanudarían a finales de octubre, se generaron expectativas que fueron en vano.

Así comenzaron las protestas que derivaron en un tratamiento que el Estado se reserva, como lo acontecido en Guernica, para los pobres: represión, heridos, destrozos sobre las pocas/únicas propiedades. Nuevamente, la información respecto de la salud, la vida y la muerte quedó circunscripta a los audios, videos y cadenas en redes sociales.

¿Qué efectos políticos duraderos dejará esta situación inédita? ¿Estaremos ante un cambio de sensibilidad drástico ante la muerte, ante el riesgo de muerte? ¿O, por el contrario, tomaremos noción de que el riesgo de morir no es otra cosa que lo que el Estado y la sociedad hacen de él?

*Participaron en este escrito: Inés Mancini, Joaquín Zajac, Violeta Dikenstein, Evangelina Caravaca, Martina Lassalle, Romina Rajoy, Pedro Munaretto, Nicolás Cabrera y José Garriga Zucal.