SE LLEVARON A LOS CHICOS*

Pero lo diabólico, por desgracia, es en este

caso humano, demasiado humano.

Julio Cortázar

El 24 de marzo de 1976, Delia se acostó temprano en su casa de la calle Sarmiento, en Villa Ballester. Antes, miró un rato la televisión. Las imágenes mostraban el arresto de María Estela Martínez, popularmente conocida como “Isabelita”, presidenta interina tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón, el 1.° de julio de 1974. Delia había atravesado otros golpes de Estado. Incluso fue parte de quienes celebraron el derrocamiento de Perón en 1955. No imaginó que el horror se cernía sobre el país.

A las tres y diez de la madrugada, la cadena nacional de radio y televisión anunció el primer comunicado de la Junta Militar que usurpó el poder, dando inicio a la página más oscura de la historia reciente de nuestro país. Una voz en off sentenciaba: “Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado: Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del Ejército; Emilio Eduardo Massera, almirante, comandante general de la Armada; Orlando Ramón Agosti, comandante general, brigadier general de la Fuerza Aérea”.

En mi casa no mamé la política. Nunca me interesó. Durante el gobierno de Perón, como maestra, estábamos obligadas a ir a los actos y las marchas con la delegada política de cada escuela, que anotaba quién iba y quién no. Fue una época de peronismo obligado; en los primeros años, me tuve que afiliar al Partido Laborista para cuidar el trabajo. En ese momento, Jorge estaba desempleado y no podía darme el lujo de descuidar mi fuente de ingresos. En ese sentido, fue bravo. Salimos a la calle cuando Perón cayó. Nos encontramos con medio barrio. Al otro día, conversando con la portera de la escuela, una peronista rabiosa, me dijo: “Cállese, delegada peronista”, irónicamente, claro. Me había visto festejar el derrocamiento. Celebrábamos la caída del peronismo. Jamás apoyaría un golpe. Siempre radical hasta Alfonsín. Luego, apoyé al gobierno de Néstor Kirchner, que tanto trabajó en la defensa de los Derechos Humanos. En aquella época no había enemigos, eras peronista o antiperonista, pero respetabas la idea del otro.

Ya entrada la primavera, los tilos demoraron en florecer en la ciudad surcada por diagonales.

En aquellos días aciagos, se cumplió el primer aniversario de la muerte de su madre, Angélica Viñales. Era 8 de octubre y Delia organizó una misa en su memoria en la Iglesia San Francisco de Asís. Jorge parecía alerta, nervioso; ella lo recuerda expectante, entrando y saliendo de la casa a cada rato. Stella Maris, en lo que quizás intentó ser un pedido de auxilio, atinó a confiarle su temor: “Delia, estoy asustada, Bigo desapareció hace unos días. No sabemos nada de él”. Habían secuestrado a Edgardo Miguel Ángel Andreu, “Bigo”, joven estudiante y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que hospedaron un tiempo en su casa. Estaban asustados. Fue la última vez que estuvieron juntos.

La noche del 16 de octubre, un ruido atroz quebró el silencio de la madrugada en el departamento de la calle 12, donde vivían Stella Maris y Jorge, junto a Virginia, la hijita de ambos. Ella cursaba el octavo mes de embarazo. Esperaban ansiosos la llegada de su segundo hijo, al que habían decidido llamar Martín.

“Fue un embarazo familiar, deseado, compartido con nosotros y con Vicky”, explicaría Delia años más tarde en notas de prensa. La pequeña Virginia, de tres años, dormía en su cuna, en la habitación contigua a la de sus jóvenes padres. De pronto, irrumpieron ecos de botas, golpes y gritos. Y el silencio abismal de la casa arrasada.

Peor que saber

A la mañana siguiente, sonó el teléfono en la dirección de la Escuela N.o 80 de José León Suárez. “Se llevaron a los chicos. Encapuchados”, oyó Delia del otro lado de la línea. La voz temblorosa de Liliana, melliza de Stella, no halló respuestas a las preguntas que se agolparon en su cabeza. “¿Cómo que se llevaron a los chicos? ¿Adónde? ¿Quiénes?”, recordará Delia, cuatro décadas más tarde.

En aquel momento sintió que se le acababa el mundo.

De inmediato, tomó el primer tren con destino a La Plata y buscó hablar con los vecinos. Se topó con silencios y puertas que se cerraron. Una mujer le repitió lo poco que ya sabía: que un comando del Ejército irrumpió a la madrugada y se llevó a los chicos encapuchados. Que un efectivo avisó a los vecinos que quedaba una nena sola en la casa. Su impulso inicial fue contactar a una maestra con quien compartió años de docencia. El marido era militar y ocupaba un alto rango jerárquico. Viajaba a Centroamérica periódicamente.

Me recibió en su casa, afectuosa, predispuesta, muy amablemente. Le expliqué todo. Se levantó y me dijo que esperara un momento, que hablaría con Toni, su marido. Cuando volvió de hablar por teléfono de la habitación, era otra persona. Me dijo que, con esos datos, no podía hacer nada. Fue como si su marido la hubiera frenado. Así la noté; frenada. Entendí que no tenía nada más que hacer ahí. Volví a Villa Ballester. Pablo se sorprendió de verme sola. “¿Y Vicky? ¿No te trajiste a la nena?”, me preguntó. Estaba tan perdida. No me había dado cuenta de pedir por ella. Virginia estaba con su tía y sus otros abuelos. Llamamos a Liliana, hermana de Stella, y enseguida me dijo que sí, que cómo no íbamos a poder cuidarla. No se había animado a decirme nada. Para ella representaba un alivio. Estaba estudiando y cuidaba de sus padres, ya mayores. Y con el secuestro de los chicos, estaba muy asustada. Durante un tiempo se estuvo escondiendo. Al día siguiente, fuimos con Pablo a La Plata. Buscamos la cuna, unas pocas pertenencias que pudimos rescatar y nos vinimos con Vicky a Villa Ballester.

La noche del 17, Delia no durmió. Las noches siguientes, tampoco. Fueron tiempos de incertidumbre, de llanto escondido, con el eco ensordecedor de las preguntas dando vueltas por su cabeza, una y otra vez, que permanecerán, décadas más tarde, sin posibilidad de respuesta, en un lacerante y despiadado continuum. ¿Dónde los tendrían detenidos? ¿Cómo habrán sido sus días? ¿Comerían? ¿Dormirían?

Miedo

Tiempo después, cuando la incertidumbre y el desamparo iniciales dieron paso a la más dolorosa de las certezas, Delia resignificaría aquella breve charla mantenida con su nuera, cuando llegaban del cementerio.

Íbamos en la camioneta Rastrojero que tenía. Yo manejaba, pegada a mí iba sentada Pina, mi cuñada, y Stella al lado. Me dijo que estaban asustados porque Bigo había desaparecido. Y yo no entendía, no tenía idea de lo que pasaba. “Pero Stella, qué mejor que una pareja esté tranquila y viva sola”, le dije. En ese momento, no se me ocurrió nada más. Me miró extrañada y habrá pen- sado, ¿para qué le cuento esto si no entiende nada? En Ballester, donde yo vivía, no pasaban esas cosas. Ni lo imaginábamos. Seguramente, trató de pedirme ayuda, quizá, creyó que podrían ir a quedarse un tiempo a la casa de Salsipuedes, en Córdoba. Quizás, fue su modo de pedir auxilio. No lo sé ni lo sabré jamás.

Stella Maris se refería a Edgardo Miguel Ángel Andreu, apodado “Bigo” por la pequeña Virginia por sus densos bi- gotes. Andreu cursaba Medicina con Emilio María Ogando, primo de su marido. Oriundo de Bahía Blanca, vivía junto a su mujer Norma Robert en una pensión platense. Unos meses antes, había sido notificado desde su ciudad natal: debía presentarse para el servicio militar. Le preocupó que Norma quedara sola en la pensión el tiempo que duraba la colimba. Emilio le comentó de su primo y, por un tiempo, la joven pareja Ogando los alojó en su casa. En septiembre, cuando Andreu terminó su residencia en el Hospital de Evacuación del Cuerpo V, regresó a La Plata. Buscaba departamento, planeaban irse a vivir juntos. Por entonces, cursaba la tesis de Medicina y trabajaba como empleado público. El 5 de octubre, salió a buscar alquiler cuando fue emboscado en cercanías del Parque Saavedra. No se supo nada más de él.

Tras el secuestro de Bigo, Norma regresó a Carhué, a casa de sus padres. El 15 de octubre, jornada previa al festejo del Día de la Madre, una patota de civiles armados, que dijo pertenecer a la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, irrumpió en el hogar de la familia Robert. Revolvieron todo y se llevaron a Norma. Cuando el papá pidió explicaciones, le dijeron que la llevarían a declarar a Bahía Blanca, donde tenían a Bigo detenido y que, al día siguiente, la devolverían. Nunca más supieron de ella.

“Esto nos mató como familia –declarará su hermana Zulma en 2003, en los Juicios por la Verdad–. Mis padres murieron con la angustia de no haber encontrado a Norma. Mi papá empezó un camino de búsqueda infructuosa: ha- bló con el intendente del pueblo, presentó habeas corpus, denuncias penales, visitó el Ministerio del Interior, escribió cartas a monseñor Aramburu y al mismísimo Videla. Todo con respuestas negativas. Mi mamá se enfermó. Días antes de morir, me preguntó cuándo volvía Norma”, recuerda Zulma Robert.

Luego de una búsqueda iniciada en el año 2006 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los restos fueron recuperados de una fosa común, en el Cementerio Municipal de General San Martín. Zulma y Nancy, sus hermanas, viajaron a Buenos Aires para realizarse la extracción de sangre y cotejar el ADN. El 22 de diciembre de 2009, ya no hubo sospechas. Los análisis genéticos arrojaron como resultado un 99,99 por ciento de compatibilidad. Los restos de Norma fueron inhumados en Carhué, su tierra natal, en agosto de 2012. Poco se sabe de Edgardo “Bigo” Andreu. Algunos testimonios aseguran que fue visto en el centro clandestino de detención (CCD) Pozo de Banfield. Zulma cree que el destino de su cuñado fue el Río de la Plata, “en uno de esos vuelos de la muerte”. Continúa desaparecido.

Cercados

A la semana siguiente de la desaparición de Andreu, secuestraron a Emilio María Ogando, primo de Jorge. El Ejército lo buscó en casa de su abuelo don Emilio, con quien “Patato” –así lo llamaban–, vivió un tiempo. Pero el joven estudiante de Medicina y empleado público, ya no estaba allí. Guillermo Bayley fue amigo suyo. Unos años menor, lo conoció por casualidad. Su padre era, por aquel entonces, encargado del edificio donde vivía el abuelo de Patato.

“Vivíamos con mis padres y mi hermano en un edificio del centro de la ciudad. Patato había estado un tiempo viviendo con su abuelo don Emilio. Era un departamento amplio y allí había instalado su lugar de estudio y laboratorio fotográfico. Fue en octubre de 1976, una noche muy tarde. Alguien gritó que abriéramos. Era el Ejército. Mi padre abrió y un tipo armado le dijo que lo acompañara a abrir el 2.o C. Mi mamá sufrió un ataque de nervios, lloraba y gritaba, y yo no podía contenerla. Al rato volvió mi papá, pálido y descompuesto, y con un relato entrecortado nos dijo que ni bien abrió, entraron y empujaron contra la pared a don Emilio, le pusieron una escopeta en la cabeza y le preguntaron por Patato. Apenas dijo que no vivía más allí, lo empujaron al suelo y se fueron”, recuerda Bayley, en un sitio web que con- memora a las víctimas del terrorismo de Estado.

Un nuevo operativo irrumpió en casa de Pina y Macho Ogando, padres de Patato, el 15 de octubre. Él, reconocido escribano platense, llevó a los oficiales hasta la habitación donde dormía Patato junto a su mujer y su hijito Agustín, de quince días. Se sucedieron gritos, el llanto del bebé. Desde el pasillo, su madre aterrada no pudo más que temblar. No le permitieron siquiera levantar al bebé. “Quédese tranquila señora. Esto no es con usted”, le dijo a Pina uno de ellos. A Macho lo empujaron y lo tumbaron contra la pared. Solo atinó a preguntar si podía despedirse de su hijo. Y se abrazaron por última vez.

Para Pina fue muy violento todo. Al poco tiempo, empezó a desarrollar un Alzheimer progresivo. Me acuerdo de que, algunos años más tarde, estando internada, grave ya, su nieto Agustín se acercó y ella despertó un momento. Murió al día siguiente. Con Macho y Pina, tuvimos una relación hermosa, para mí eran como mis hermanos; me sentí querida por ellos siempre, desde que me puse de novia con Jorge. Cuando se llevaron a nuestros hijos, a Macho y a mí nos ganó la culpa; él creía que Jorgito había caído por culpa de Patato, por haberle pedido que alojara a Bigo. Y yo me sentí responsable porque Jorgito se presentó en la Federal y dio todos los datos. Si no se hubiera presentado, no se hubiera ventilado nada. No había nada que los comprometiera, pero nos quedamos muy mal. Macho y Pina formaron parte de una etapa feliz de mi vida, donde todo funcionaba, todo iba bien. Después se desencadenó la tormenta. Con Pina, fuimos compañeras en la Plaza. Cuando empezamos a ir, ella se venía desde La Plata y nos encontrábamos en Plaza de Mayo. Siempre que venía, me buscaba a mí, o yo la buscaba a ella, nos hemos encontrado muchas veces marchando juntas. También fuimos juntas, en mi Rastrojero, a la peregrinación de Luján. Nos unían nuestros hijos y, luego, la desaparición de nuestros hijos. Fuimos familia.

Yendo a Plaza de Mayo

Durante unos meses, aferrada a una esperanza que se le iría escapando entre los dedos, Delia creyó que liberarían a los chicos. Supuso que el avanzado estado de embarazo de su nuera les garantizaría la pronta libertad. A veces, dejaba una nota al salir de su casa, indicando dónde estaba y cuándo regresaría.

Durante un tiempo, no recuerdo cuánto, les dejaba anotado adónde había ido. Cada jueves que iba a la Plaza, le compraba a Virginia un librito de cuentos. Eran parte de una colección de animalitos y todos tenían la fecha en que iba a la plaza. En la primera hoja, anotaba la fecha y, al lado, escribía: “Yendo a Plaza de Mayo”. Guardé todo eso para el día que volvieran Jorgito y Stella. Creía que iban a liberarlos. Era el recuerdo de cuánto los había buscado. Los guardé durante años, pero en alguna mudanza, entre tantas otras cosas, me tuve que desprender de eso. Si faltábamos varios días, les dejaba una nota diciéndoles dónde estaba para que se contactaron de inmediato.

En la boca del lobo

Cuando Bigo desapareció –esto Delia lo supo tiempo después–, Jorge quiso saber qué había pasado con el joven que alojaban en su casa y se dirigió a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Orgánicamente dependiente de la Jefatura de Policía, el Servicio de Inteligencia fue creado el 4 de enero de 1956 y se mantuvo, con algunas variaciones estructurales hasta el 30 de abril de 1998, cuando fue disuelto por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Su accionar recrudeció entre 1976 y 1982 cuando el coronel Ramón Camps asumió como jefe de policía y la oficina quedó bajo mando militar. Con el fin de lograr una mayor articulación del accionar del aparato represivo en su conjunto, se multiplicaron las sedes territoriales y se creó, en abril de 1977, la Escuela de Inteligencia José Héctor Ramos. Por esos años, ya como Dirección, la DIPPBA contaba con dieciséis delegaciones y mil doscientos agentes de inteligencia distribuidos en la provincia, abocados a funciones de espionaje y persecución de estudiantes, obreros y sindicatos. Desde 2001, el archivo de la actividad de espionaje de la DIPPBA es gestionado y administrado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y, dos años después, este centro de información fue abierto al público.

Al cotejar los archivos de prensa existentes, las figuras de Jorge y Stella Maris son señaladas como participantes activos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), militancia que difícilmente puede ser comprobada.

Si bien, a raíz del ejercicio de su profesión, Stella Maris ofició en defensa de trabajadores en gremios y sindicatos, a la luz de los testimonios de quienes conocieron al joven matrimonio, resulta poco probable que hayan integrado agrupaciones combativas de izquierda. Pareciera lógico creer que ambos fueron parte de una suerte de “subcategoría de desaparecidos”, por asociación, o como se decía en los años 70, por figurar en una libreta de teléfono equivocada.

Tenía y sigo teniendo la certeza de que ellos no tenían nada que ver con la militancia política, estaba segura. Convencida, totalmente. Nunca supe que militaran en ninguna organización. A Jorgito no le interesaba la política, no la mamó en casa, porque en casa no se hablaba de política. Pienso que Stella Maris quizás sí, por su trabajo y su paso por la facultad. Jorge me contaba que, cuando regresaba de visitarme, se compraba el diario y lo leía en el tren para charlar a la noche con ella. Una vez me comentó que Bigo hacía reuniones en su casa. Él no se sentía cómodo, así que se iba con Virginia, a veces los tres, a pasear o pasar el rato por ahí. A veces visitaban a mi hermana en Vicente López, pero, como fuera, evitaba esas reuniones en su propia casa. Yo no entendía nada. Les preguntaba: “Pero ¿cómo?, ¿ustedes que son los dueños se van para que se reúnan y dejan la casa sola?”. No entendía cómo venía la mano. La Plata era una ciudad totalmente convulsionada, pero, en ese momento, no lo imaginaba. Cuando Bigo desapareció, Jorgito fue al Servicio de Inteligencia, que estaba en calle 54 a hacer la denuncia de la desaparición. Contó todo de punta a punta. Ahí le hicieron muchas preguntas: dónde vivía, cómo estaba conformada su familia, qué vínculo tenía con Bigo, quién lo había enviado allí. Cuando terminó de declarar, le dijeron que Bigo era cabeza de la guerrilla y acostumbraban a buscar alojamiento con familias de buena reputación, que no se preocupara, que seguramente lo habrían arrestado. Que siguiera su vida y se quedara tranquilo. Luego fue Stella Maris a consultar qué había declarado Jorgito. Le dijeron exactamente lo mismo. Volvió con las manos vacías.

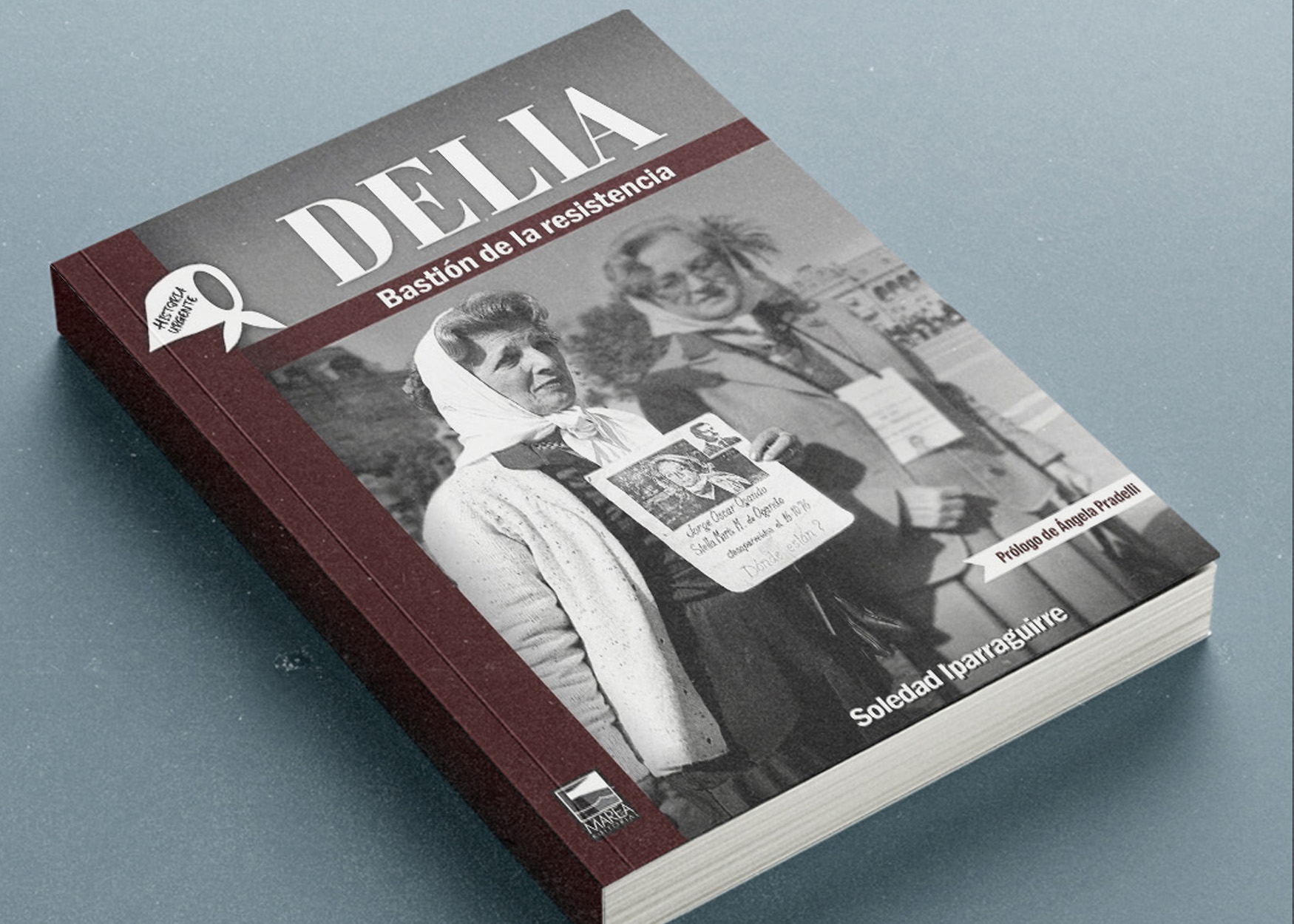

*Fragmento del libro “Delia. Bastión de la resistencia”, de Soledad Iparraguirre (Editorial Marea, 2022).