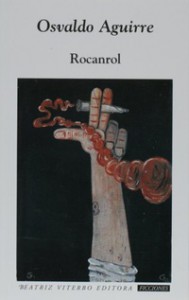

Hoy, en Cosecha Roja, inauguramos un ciclo de diez cuentos policiales. El primer relato es Derecho de piso, del periodista y escritor rosarino Osvaldo Aguirre. El texto se publicó en su libro Rocanrol, editado por Beatriz Viterbo en 2006. El reaparecido Daniel Arnaut (personaje de La deriva, novela de Aguirre de 1996), es nuevo en la redacción del diario. Su editor, el gordo Perrone, lo envía a cubrir un crimen en una lejana villa miseria. “Los hechos, Daniel. Y nada más que los hechos”, le dice. Arnaut está perdido y no sabe qué hacer. Su preocupación pasa por cómo va a escribir todo lo que ve cuando llegue y se siente frente a su computadora. En Derecho de piso -escribió el crítico Patricio Lennard-, Aguirre señala su interés por indagar en las relaciones entre periodismo, policía y delincuencia, aunque sin que la literatura policial sea su verdadero cometido.

Hoy, en Cosecha Roja, inauguramos un ciclo de diez cuentos policiales. El primer relato es Derecho de piso, del periodista y escritor rosarino Osvaldo Aguirre. El texto se publicó en su libro Rocanrol, editado por Beatriz Viterbo en 2006. El reaparecido Daniel Arnaut (personaje de La deriva, novela de Aguirre de 1996), es nuevo en la redacción del diario. Su editor, el gordo Perrone, lo envía a cubrir un crimen en una lejana villa miseria. “Los hechos, Daniel. Y nada más que los hechos”, le dice. Arnaut está perdido y no sabe qué hacer. Su preocupación pasa por cómo va a escribir todo lo que ve cuando llegue y se siente frente a su computadora. En Derecho de piso -escribió el crítico Patricio Lennard-, Aguirre señala su interés por indagar en las relaciones entre periodismo, policía y delincuencia, aunque sin que la literatura policial sea su verdadero cometido.

Bajó del auto con la sensación de estar perdido. Se había equivocado de dirección, pensó, no sabía dónde estaba. El chofer lo miraba con una mezcla de curiosidad y fastidio, como preguntándole qué pensaba hacer. No quiso darle el gusto de mostrarse nervioso; después se lo harían pagar con alguna broma, alguna estupidez que debía festejar a cuenta, suponía, de su derecho de piso. Entonces cruzó el primer carril de la avenida, subió al cantero central, esperó el paso de un carro donde dos chicos trataban de imponerse a gritos a un caballo flaco y cansado, atravesó el segundo carril y se detuvo en el cordón de la vereda.

Llevaba un grabador y una libreta. O más bien los empuñaba como un escudo frente a lo que tenía por delante: una hilera de casas sumida en el silencio de un anochecer de domingo. Era un silencio que parecía lleno de cosas por manifestarse, pensó. Pero no podría escribir esa frase. Perrone, el gordo Perrone, el jefe de la sección policiales, la eliminaría sin pestañear: “Los hechos, Daniel. Y nada más que los hechos”, decía, mientras mordisqueaba un sandwich mixto de miga, siempre al alcance de su mano en el primer cajón del escritorio, envuelto en un pedazo de papel estraza, por encima de las órdenes de fotos, el formulario para pedir licencias y las hojas que utilizaba para hacer los diagramas de páginas.

Esa noche había cometido el error de demorarse en el diario cuando ya podía irse a su casa. De pronto escuchó gritos, dos redactores de Deportes pasaron corriendo a su lado, el dibujante se asomó en la redacción para llamar a alguien con un gesto y al instante los armadores se levantaron de sus asientos y lo siguieron en bloque. Pocas cosas provocaban tanta excitación en ese mundo cerrado, que transcurría en una larga cuadra sin otras aberturas que unos pequeños ventiluces. Todavía no se acostumbraba; cada día, a las dos de la tarde, cuando marcaba su ingreso con una tarjeta y la puerta se abría con un zumbido, sentía la opresión de una cárcel.

El tumulto se concentraba en el box del jefe de fotografía; habían bajado un video de travestis de internet. La película no tenía sonido, pero los de Deportes lo compensaban con gritos y exclamaciones sofocadas de admiración. A él le hizo recordar su adolescencia, cuando se juntaba con amigos en alguna casa libre de adultos para ver películas pornográficas; en ese caso el padre podría haber sido el secretario de redacción, que solía aparecer por sorpresa e imponía el silencio, un silencio cargado de temor y tensión.

Se quedó un rato, pero nadie le prestó demasiada atención y hasta le pareció que el jefe de fotografía, un viejo flaco de anteojos, célebre porque mantenía dos mujeres y dos familias a la vez, lo miraba con desconfianza, como si él estuviera fuera de lugar. El novato se mete donde no lo llaman, pensó. Volvió al sector de policiales sólo con la intención de tomar sus cosas y despedirse. La edición estaba cerrada, faltaba controlar el armado de las páginas, darle un vistazo a los últimos cables de noticias; él no tenía injerencia en esas decisiones, no corregía textos ni títulos, su trabajo consistía en hacer notas y escribirlas en una prosa que debía ser, según exigía Perrone, transparente como el agua. Pero si antes, apenas un rato antes, había podido irse, ahora debía quedarse; ahora aquel estado plácido de oficina pública parecía pertenecer a otro día, y el ayer –pensaba él, pero jamás lo hubiera dicho- es lo que no existe, el periodismo rechaza el pasado, lo niega, es el borrador de la historia, no la primera versión sino la destrucción de la historia. Carlitos Rainoldi, el que se quedaba al cierre, hablaba por teléfono y tomaba notas en un block, obsequio de la policía en un agasajo al periodismo. Tenía la vista fija en sus papeles y se mostraba concentrado en la conversación, el cuerpo entero pendiente de la mano que sostenía el aparato. De pie, con las manos en la cintura y la panza moviéndose al ritmo de su respiración, Perrone no se atrevía a interrumpirlo y trataba de interpretar sus miradas. Y cuando Daniel iba a saludarlo, todavía con la esperanza de zafar, el gordo lo cortó con un gesto.

-Hay que salir –dijo-. Mataron a un tipo.

Se sobreentendía que él debía quedarse y encargarse del asunto; era el único redactor que salía a la calle, para eso lo habían tomado.

Carlitos Rainoldi colgó el teléfono y se quedó unos segundos en silencio, con una mano en la barbilla y los ojos entrecerrados.

-Es así como me habían contado –dijo, al fin. Perrone parecía esperar más datos, y entonces repitió:- Es así, tal cual.

Un policía le había pasado el dato y terminaba de chequearlo con otro: Rainoldi tenía sus contactos, no necesitaba moverse de su escritorio para averiguar algo. Perrone extrajo un peine del bolsillo trasero de su pantalón y con un par de rápidas pasadas sobre su cabeza rehizo la raya al costado, que se le desdibujaba cuando estaba nervioso. Tomó asiento, abrió el primer cajón de su escritorio y de un solo bocado tragó medio sandwich de jamón y queso. Recién entonces, más relajado, se volvió hacia Daniel. Debía ir a una villa miseria, casi en el límite de la ciudad, explicó.

-Para mayor seguridad, que pase por la comisaría de la zona –dijo Rainoldi-. Que algún milico lo acompañe.

Rainoldi tenía su misma edad, pero varios años de antigüedad en el diario y no terminaba de aceptarlo. Sólo le hablaba directamente cuando estaban solos, y entonces asumía un tono paternal, dándole indicaciones y consejos.

Los datos que había obtenido de sus informantes –“fuentes calificadas”, escribía- eran más bien escasos: el lugar, el nombre y la edad del muerto, una dirección de dos calles que se cruzaban y más allá de las cuales se extendía un mundo peligroso, inexplorado. Alguien había dejado al tipo en un hospital, con un tiro en el estómago, un agujero por el cual la vida había escapado como algo que se desinfla. “Los investigadores”, anotaría el gordo, o también “los sabuesos”, porque tenían que darle vuelo a la noticia, sin por eso perder de vista los hechos, “los investigadores” o “los sabuesos”, como fuera, hablaban de un ajuste de cuentas, que era una fórmula para poner un punto a las historias que ocurrían en la villa y pasar a otra cosa.

Perrone le preguntó si conocía la zona; quedaba bastante lejos de la universidad, agregó, con sorna. Daniel no quiso responder y tampoco se atrevió a protestar. De pronto envidió a Rainoldi, que estudiaba abogacía y aprovechaba su turno para leer o redactar apuntes; a diferencia suya, de alguna manera que él todavía no comprendía, había ganado su lugar y podía sentirse tranquilo.

La villa era tan grande como un barrio pero estaba oculta por la fachada de los edificios y las casas que se alineaban en la avenida. Alguien que pasara en un auto, sin conocer la zona, hubiera seguido de largo. Se entraba por un pasillo de unos cinco metros de ancho, entre un quiosco y una ferretería de puertas y ventanas enrejadas. El pasadizo ondulaba unos metros, hasta que terminaban las construcciones de material y se abría un baldío. Allí comenzaba una ciudad desconocida.

Lo primero que le llamó la atención fue una casa armada con chapas y cartones; se veía demasiado endeble para sostenerse en pie. Una débil luz, en el patio, recortaba la figura de dos mujeres, sentadas alrededor de una mesa. La mayor, corpulenta, de anteojos, parecía esculpida en piedra; permaneció de brazos cruzados, la mirada en algún punto perdido, mientras él golpeaba las manos ante la cerca de madera. La más joven, en cambio, se levantó, salió del área que marcaba la luz y caminó a su encuentro, cabizbaja, sin hacer ruido.

El chofer maniobraba con el auto, un Volkswagen que ostentaba el nombre del diario en la puerta delantera, sin decidir si entraba en la villa o se quedaba en el baldío. Al fin hizo una seña de luces y asomándose por la ventanilla le dio a entender con un gesto que se proponía seguirlo. El fotógrafo, o el reportero gráfico, como quería que lo llamaran, todavía no se dignaba a bajar; estaba fastidiado porque se perdía el video de los travestis, decía, por nada.

En principio, cuando salían del garaje del diario, había sido amable.

-Fleming, reportero gráfico –se presentó, y le estrechó la mano-. Me dicen el Inglés.

El chofer alzó la mano para saludarlo; ya se conocían, habían salido juntos por otras notas, se llamaba Martolio. El fotógrafo le preguntó cómo estaba en policía –así se llamaba a la sección policiales- y lo felicitó por haber entrado en el diario, aunque Daniel aclaró que aun estaba en período de prueba, aunque eso significara una formalidad. Enseguida, cuando volvió el tema del video de los travestis, la conversación cambió de tono.

-Pero, ¿quién es ese tipo? –preguntó el Inglés-. El que mataron, ¿es alguien importante?

-Yo no lo conozco –bromeó Daniel, pero los otros no reaccionaron.

-Habría que prenderle fuego a la villa –opinaba el chofer-. Y que se mueran todos.

Aparte, decía el Inglés, si se trataba de una nota pedida por Perrone estaban perdidos. El gordo siempre iba a contramano de lo que pasaba; llegaban a tiempo para ocuparse de las pavadas y tarde al punto de hacer el ridículo cuando ocurría algo de verdad. Por si fuera poco, tenían que ir a una villa y ensuciarse de pies a cabeza.

-Nunca una nota en el centro –se quejó el fotógrafo-. Nunca una nota con chicas lindas y gente bien.

Tampoco le gustaba la idea de largarse solos, sin la policía. Pero Daniel se opuso a pasar por la comisaría del barrio: cuestión de piel, más que de principios, porque la presencia de la policía lo hacía sentir en peligro. Además detestaba a Carlitos Rainoldi, y por nada del mundo, por nada del mundo quería hacerle caso. Se mostró tan firme –por otra parte el cronista era el que decía lo que debía hacerse, aunque fuera un novato- que el fotógrafo y el chofer se resignaron a ir a la villa sin más trámite. Pero en el resto del viaje no le dirigieron la palabra ni hablaron de lo que iban a hacer, como si la nota fuera un asunto exclusivo de Daniel.

La mujer asomó detrás de la cerca sin decir una palabra. Tendría veinticinco años, era muy delgada y sus ojos, grandes y tan negros como la noche, mostraban una expresión de cansancio y distancia.

-Daniel Arnaut, periodista -se presentó él. Aun no tenía su credencial, llevaba dos años por lo menos, según le había dicho, conseguir que el secretario de redacción diera su autorización al respecto-. Vengo por el muchacho que balearon. ¿Sabe dónde queda la casa?

El lugar de los hechos, habría dicho Perrone. No el escenario, porque escenario es una palabra confusa, hace pensar al lector que está en un teatro: el lugar de los hechos.

-Sí –respondió ella. Sus hermosos ojos no mostraban ninguna emoción; era como si le preguntaran por el supermercado más cercano-. ¿Ve ese carro?

Se refería al que acababa de cruzar la avenida y que ahora avanzaba por la calle que salía del baldío y se extendía en línea recta hasta perderse en la oscuridad. En la caja, los chicos que lo conducían habían apilado botellas vacías, cartones y diarios. Una carga liviana, pero el caballo que tiraba el carro parecía a punto de desplomarse.

-Es por ahí -dijo la mujer.

El Volkswagen frenó de pronto contra la cerca. Los neumáticos chirriaron y el fotógrafo dio un portazo al bajar del auto. El Inglés estaba apurado, quería que Arnaut le dijera qué debía hacer.

La mujer se volvió unos pasos, hacia la oscuridad.

-Mi sobrino los va a llevar -agregó, al volver.

Era un chico de ocho o nueve años, delgado y de rulitos, y lo traía de la mano. Daniel no lo había visto.

-¿Conocés al muchacho? -preguntó, a la mujer; intentaba sacar provecho de su amabilidad. Echó una mirada a su libreta- El que balearon esta tarde.

-Sí -ella vaciló. Se ladeó, como buscando una luz para contemplar al fotógrafo. Alto y robusto, el Inglés transmitía algo inquietante, pero enseguida recompuso su expresión neutra-. Lo conocía un poco, de vista nomás.

-¿Sabés qué pasó?

-No. No sé nada. Mi sobrino los va a llevar.

Soltó el pasador que cerraba la cerca y el chico comenzó a caminar en dirección al agujero de oscuridad que se abría en medio de la cuadra. Con paso decidido y al mismo tiempo sin mayor interés. Como si fuera el guía del lugar. O como si antes hubiera llevado a otros. Tal vez a la policía, si es que habían pasado por el barrio. Arnaut le preguntó su nombre, pero él sólo quiso saber si tenían una moneda para darle. Y cuando la recibió, se detuvo un momento para examinarla.

A un lado y al otro del pasillo se sucedían casillas de chapa, ranchos, alguna construcción con ladrillos. No había casi ruidos ni se advertían mayores movimientos. Y sin embargo, pocas horas antes el lugar habría sido un punto de concentración de patrulleros y ambulancias: el desenlace de un drama, como se podía decir, según le enseñaba Perrone, de un drama y basta, sin agregar otra palabra, sin complicarse y sobre todo sin complicar al lector, que no tiene tiempo para leer y necesita toda la noticia en el primer párrafo de la nota, en veinte, en no más de veinte palabras.

El pequeño guía caminaba varios pasos por delante; de pronto desaparecía en la oscuridad y al instante reaparecía bajo la luz que se filtraba de alguna casilla o recortado por los faros altos del Volkswagen.

-Martolio está loco –murmuró Daniel-. La gente se puede molestar.

-Son precauciones –respondió el fotógrafo, en el mismo tono de voz.

A medida que avanzaban, se les unían otros chicos, de diversa edad, a pie o en bicicleta. Algunos pedían monedas, algo para comer o lo que tuvieran para dar y otros rodeaban al Inglés, atraídos por la cámara que llevaba al hombro, con el objetivo colocado, igual que un cazador que se interna en la selva africana. El fotógrafo se volvía a izquierda y derecha mientras caminaba; sentía desconfianza ante la serenidad que los rodeaba y trataba de mantener una mínima distancia con los curiosos que lo seguían.

Las luces del Volkswagen descubrían escenas mínimas, fugaces: una casilla de chapa pintada de azul y amarillo y con la palabra CAMPEONES en negro, una anciana parada detrás de un tejido de alambre, con la vista fija en los intrusos, parejas que suspendían su conversación, dos hombres sentados ante una mesa, con los brazos cruzados y la mirada vidriosa.

A unos cien metros, el pasillo se abría en tres senderos, extendidos como los dedos de una mano. El guía tomó por el de la derecha, caminó unos pasos y se detuvo frente a un rancho pintado de blanco y rodeado por una alambrada.

-Esta es la casa -dijo.

Aunque no se observaba ninguna luz, Daniel golpeó las manos. Pasaron unos segundos y como no obtuvo respuesta volvió a llamar. Entonces notó que un hombre los observaba desde una casilla vecina, protegido por la oscuridad.

-¿A quién buscan? -preguntó.

El hombre salió al pasillo, aun tratando de mantenerse en la sombra. No debía ser viejo, pero usaba un palo como bastón y caminaba encorvado. Detrás suyo asomó una mujer que parecía asustada.

-Venimos por el muchacho que balearon –respondió Arnaut, y encendió el grabador.

-Yo no sé nada -dijo el hombre.

El Inglés se alejó unos pasos hacia la izquierda y comenzó a enfocarlo con la cámara.

-Pero usted es vecino, ¿no?

-No -dijo el hombre, y su rostro fue bruscamente iluminado por el estallido del flash-. Esta casa es de mi hermano. A él se lo llevaron preso.

-¿Por qué? ¿Qué pasó?

El fotógrafo volvió, pasó de largo, en apariencia ajeno a la situación y caminó unos pasos, esta vez hacia la derecha.

-¡Pero yo no vi nada! -protestó el hombre.

-Y la policía, cuando vino, ¿qué dijo?

-No sé, porque yo vivo en la isla y vine a cuidar la casa.

-Estamos esperando que liberen a mi cuñado -intervino la mujer.

El flash, al estallar por segunda vez, la recortó de perfil.

-¿Conocen al herido?

-No. Porque yo vivo en la isla. Soy pescador.

-¿Nos está grabando? -intervino la mujer.

-Sí -contestó Daniel, y levantó el grabador, para que lo viera.

-¿Va a salir por la televisión? -preguntó la mujer, con súbita ansiedad.

Daniel volvió al pasillo central, para reunirse con el fotógrafo. Otra vez lo invadía la sensación de estar perdido. Se preguntó qué hacía en ese lugar, tan lejos de la universidad, como había dicho Perrone. El Inglés quería irse, ya tenía su trabajo hecho, una foto horizontal y otra vertical. Intentó explicarle que aun necesitaban un testigo, alguien que contara la historia. El otro no lo escuchaba; buscó al chico que los había guiado entre el grupo de curiosos que lo seguían, pero no lo encontró.

En la puerta de una casa de material, pintada de celeste, dos mujeres y un hombre conversaban en voz baja. Tendrían unos 30 años y vestían ropas claras y limpias. Después de presentarse, les preguntó si sabían lo que había ocurrido en el rancho vecino.

-No -respondió el hombre-. Porque recién volvemos de la iglesia.

Las mujeres se mostraron completamente desinteresadas.

-¿Conocen al muchacho?

-No. No lo conocemos -dijo el hombre.

-¿Y al que se llevaron preso?

-Tampoco. Porque estuvimos en el templo.

Daniel se retiró, hizo unos pasos sin dirección definida y quedó en medio de los chicos, que reían y pedían al Inglés que los retratara. Entonces interrogó a un hombre alto, morocho, de overol azul.

-Yo no sé nada –repuso el otro, entre divertido y asombrado-. Vine para ver qué pasaba.

Los chicos renovaron sus risas.

-Yo escuché algo -dijo uno, de ojos saltones.

-¿Ah, sí? –Daniel trataba de encontrar un rostro amistoso o por lo menos interesado, pero los vecinos parecían estar en un sitio muy lejano, del que no saldrían con unas simples preguntas. Tal vez también ellos le exigían que pagara un derecho de piso.

-Sí, escuché gritos. Y unos tiros. Porque yo estaba comiendo cuando pasó.

-¿Cuántos tiros escuchaste?

Los chicos se empujaban y corrían.

-Tres -aseguró el de ojos saltones; hizo el gesto de sostener un revólver-, uno atrás del otro. ¿Fueron tres balazos, no es cierto?.

-Sí -respondió Daniel, cansado-. Tres balazos.

De pronto le pareció percibir como una corriente de simpatía, y creyó localizarla en dos mujeres jóvenes, que lo contemplaban a la vez.

-Soy del diario -dijo-. Vengo por el muchacho que balearon. ¿Saben algo?

El silencio que siguió le bastó para comprender que no se trataba de afinidad sino de algo remoto, indescifrable.

-¿Conocen a la víctima? -insistió.

-No -una de las mujeres se adelantó y señaló a su compañera-. Ella es nueva en el barrio.

-Ah. ¿Y vos?

-No. Yo recién llego de trabajar. No sé nada.

Volvió a examinar el lugar. El grupo que lo acompañaba había quedado reducido a tres o cuatro chicos, que por su parte no parecían esperar nada. Fleming fumaba un cigarrillo, apoyado contra el Volkswagen, mientras Martolio, al volante, se aburría de esperar.

En el baldío que daba ingreso a la villa cinco o seis adolescentes charlaban y se pasaban una cerveza.

-¿Hubo tiros? -dijo uno de ellos, riéndose, cuando Arnaut lo abordó- ¿En qué lugar, a qué hora?

-No sabemos nada. No vimos nada -agregó otro, menos amistoso.

Se apartaron para dejar paso al Volkswagen. Martolio volvía a la avenida en marcha atrás; charlaba con el Inglés, ambos por completo ajenos a la situación. Daniel siguió a pie y al salir a la calle descubrió que estaba solo; el racimo de casillas se cerraba a sus espaldas como una selva, pensó, pero los lectores no conocerían esa frase.

Antes de llegar al auto, escuchó una voz que lo llamaba. Al volverse, se encontró con el chico de ojos saltones.

-Señor, ¿ya murió? -preguntó el chico, con la cara encendida por la curiosidad, la alegría, la impaciencia- El muchacho que balearon, ¿murió?

Arnaut se quedó mirándolo. Tal vez ése era el sentido de su viaje.

-Sí -dijo-. Ya murió.

Osvaldo Aguirre nació en Colón, Buenos Aires en 1964. Estudió Letras enla Universidad Nacional de Rosario (1984-1990). Publicó los libros de poemas Las vueltas del camino (1992), Al fuego (1994), Narraciones extraordinarias (1999), El General (2000), Ningún nombre (2005), Lengua natal (2007), Campo Albornoz (2010) y Tierra en el aire (2010); las novelas La deriva (1996), Estrella del norte (1998), Graffiti ninja (en colaboración, 2007), Los indeseables (2008), Todos mienten (2009) y El novato (2011); los libros de cuentos La noche del gato de angora, Rocanrol y Notas en un diario (2006) y El año del dragón (2011); las crónicas Los pasos de la memoria (1996), Historias de la mafia enla Argentina (2000, 2010), Enemigos públicos (2003),La Pandilla Salvaje. Butch Cassidy enla Patagonia (2004),La Chicago argentina (2006) yLa Conexión Latina (2008), y un libro de entrevistas, Hablados por la poesía (2011). Editó, entre otros libros, las obras poéticas de Felipe Aldana y Arturo Fruttero, Una poesía del futuro. Conversaciones con Juan L. Ortiz (2008), Veinte años de poesía argentina y otros ensayos, de Francisco Urondo (2009) y Correspondencia, de Francisco Gandolfo (2011). Entre 1993 y 2004 trabajó como cronista policial en el diarioLa Capital, de Rosario, donde actualmente edita el suplemento dominical Señales de la cultura y la sociedad. En el género policial, entre otros artículos, ha escrito sobre la historia de la crónica policial en Argentina, las obras de Rodolfo Walsh, Raymond Chandler, Dashiell Hammett y Jim Thompson y las novelas policiales de David Viñas, y coordinado dossiers sobre asesinos seriales en el siglo XX. Además ha participado también de las antologías Poesía en la fisura (1995), Los saqueos en Rosario. Crisis social, medios y violencia (1999) y Bonus track (2000).

0 Comments on "Derecho de piso – Osvaldo Aguirre"