En menos de 30 minutos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos logró lo que el gobierno mexicano no ha podido (o querido) hacer: encontrar los huesos de personas que fueron despedazadas, calcinadas y esparcidas en un paraje de Veracruz. Esta es la crónica del primer hallazgo del grupo que, harto de engaños y promesas, ha iniciado una cruzada para recuperar de la tierra a los ausentes de todo el país.

Texto y fotos: Daniela Pastrana y José Ignacio De Alba / Pie de Página

CÓRDOBA, VERACRUZ.- Discreto, el profesor José Díaz Navarro camina unos pasos afuera del área acordonada por las familias y comienza a remover la tierra. Se le suma Araceli Salcedo, la mujer que busca a su hija, desaparecida en Orizaba desde septiembre de 2012, y que se volvió famosa en redes sociales cuando encaró públicamente al gobernador Javier Duarte.

No tardan mucho escarbando. En unos minutos, encuentran cuatro trozos de huesos: tres pequeños, planos y alargados, y uno, un poco más grande, que a simple vista parece una vértebra.

“Esto es un cementerio”, murmura Díaz Navarro, el hombre que viene de Chilapa, Guerrero, donde lleva 16 meses buscando las cabezas de sus hermanos.

“Aquí hay muchos huesos… ¿dónde está Mario?”, grita la mujer, enfundada en el chaleco antibalas que el gobierno federal le ha asignado para protegerla. Con la mirada busca a Mario Vergara, el líder del grupo, pero éste camina entre los surcos, al otro lado del paraje, rodeado de periodistas.

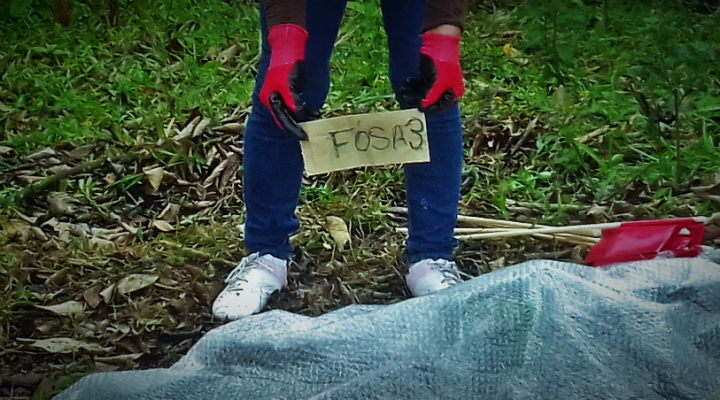

Díaz Navarro y Salcedo acaban de destapar el “hallazgo número 7” en un cañaveral de la comunidad de San Rafael Calería. Mientras marcan el lugar con banderillas rojas, los buscadores aclaran que no son fosas, porque –a diferencia de Guerrero– aquí no hay osamentas completas, sino fragmentos óseos, que salen de la tierra apenas barriendo un poco. Lo que hay aquí, dicen los familiares convertidos en peritos, es una cocina, es decir, un lugar donde disolvían cuerpos en ácido o los quemaban, y dispersaban los fragmentos. Por eso, nadie se tomó la molestia de enterrarlos. Sólo cubrían el lugar con un poco de tierra y la vegetación hacía el resto.

¿Quiénes lo hicieron? ¿De quiénes son estos huesos? Quizá nunca se sepa. Pero eso no le importa por ahora a Alma Rosa Rojo, quien viajó desde Culiacán, Sinaloa, a mil 500 kilómetros de este lugar, para acompañar la búsqueda.

La mujer ubica un espacio circular en la tierra y siente una corazonada. No espera a nadie. Agarra una pala y empieza a jalar con prisa. Una, dos, tres veces. Su cuerpo largo y delgado parece romperse del esfuerzo. No se detiene hasta que encuentra un pedazo de fósil poroso y quemado, del tamaño de un pulgar. Lo huele y dice: “sí es”.

Un par de periodistas se acercan a oler la minúscula pieza y se miran con extrañeza. “Sí… huele como a diésel”, dice dudoso uno de los reporteros.

Pero Alma Rosa no tiene dudas. La experiencia de llevar la delantera de búsquedas – en Sinaloa y Baja California empezaron a hacerlo hace años—y lo que ella llama “el corazón de madre y hermana desesperada”, le asegura que se trata de un hueso calcinado. Así que pone el pedazo en el torso de su mano enguantada para la foto y luego lo regresa a la tierra, al mismo lugar del que lo sacó. Como en los otros casos, lo cubre con un papel bond blanco y un pedazo de plástico de burbujas de aire, del que se usa para embalar cosas delicadas. Luego, vuelve a llenar el hueco en la tierra y le poner la banderilla roja: “hallazgo #8”.

Rosa Imelda Díaz Nery, su compañera del grupo Voces Unidas por la Vida, le toma una foto con su celular. “Me da gusto, porque es el suyo (su hallazgo), amiga”, le dice. Las dos mujeres que vienen de la tierra donde el narco ha sentado sus reales desde hace muchos años y donde nació el capo más famoso del país, se abrazan y repiten su consigna: “somos las sabuesos de Sinaloa”.

El sol de mediodía cae de lleno sobre los rostros de los buscadores y enfatiza en cada uno el motín sentimental que los invade: se les ve agitados, casi eufóricos, porque encontraron los huesos que vinieron a buscar. Se les ve furiosos con las autoridades que los han obligado a venir aquí a rascar la tierra y hacer el trabajo que el Estado no hace. Pero sobre todo, se les ve tristes, acongojados por el recuerdo de sus ausentes, que las señoras llevan a todos lados en camisetas y botones.

Después del primer hallazgo, se juntan para una foto y rezan un Padre Nuestro.

“Ojalá que también encontremos cuando sea nuestra búsqueda”, dice a su compañera una de las cinco mujeres que vienen de más lejos: Piedras Negras, Coahuila.

“Hasta dios está llorando”

Es viernes 15 de abril. La Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares lleva seis días en Veracruz, pero apenas cuatro de búsquedas formales. Lo más que han encontrado hasta ahora es un cartucho quemado de escopeta junto a un calzón para juegos sexuales junto al Río Atoyac y restos de ropa –de tallas pequeñas– con manchas que creen que son de sangre en un pozo de La Pochota, atrás del ingenio de San Miguelito.

Hoy, por primera vez, el grupo será escoltado por policías federales, que llegaron 120 horas tarde a la cita con la brigada. Desde la víspera hay nervios en el grupo que acampa en la Parroquia de los Santos Reyes, en Amatlán, el pueblo más cercano a Córdoba. Un vecino que llegó a la iglesia a dar razón del lugar donde están los huesos los guiará al punto exacto de que “dará positivo”.

Y sí. En menos de 30 minutos, una docena de señoras y señores uniformados con camisetas grises que tienen dibujada una paloma de la paz, encuentran 11 “hallazgos”, o restos de cuerpos que fueron despedazados, calcinados y esparcidos en este cañaveral.

“Aquí va a estar peor que en Iguala”, presagia Juan Carlos Trujillo Herrera, el principal impulsor de la brigada. Está satisfecho. La búsqueda de sus hermanos le ha costado, entre muchas cosas, una parálisis facial, y hace una semana, un día antes de salir, seguía juntando el dinero para pagar el camión que traería a los buscadores a Veracruz. “Es la caravana más pobre de todas”, decía.

El dinero se reunió de las iglesias y organizaciones aliadas. Ahora, cuando se acaba el papel para resguardar los huesos, dice que es hora de parar y esperar a que llegue la Fiscalía de Veracruz: “No vayan a decir que contaminamos”.

El grupo detiene la búsqueda con el hallazgo número 11. Minutos después, en San Rafael Calería comienza a lloviznar. Es una lluvia suave, que se funde con las lágrimas de los familiares del grupo que, frente a los huesos hallados, no pueden evitar pensar en la suerte de los suyos.

“Es que hasta Dios está llorando por esto”, dice Miguel Trujillo, el hermano menor de Juan Carlos.

Veracruz es el mayor productor de caña de azúcar del país. No es extraño, pues, que sus campos sean también testigos mudos de la barbarie que ha reinado la región en los últimos años.

El lugar de los “hallazgos”, por ejemplo, está cercado por cañaverales de hasta 6 metros, ideales para esconder crímenes. El clima semi-tropical pone hasta las piedras verdes por moho. Tanta vida hace que la naturaleza se consuma así misma.

Tampoco es que los caciques y drogas sean temas ajenos en la zona. Un hombre de Amatlán cuenta que hace apenas 30 años la gente del pueblo salía de sus casas cuando llegaban las avionetas de Toribio Gargallo, y los empleados del narcotraficante sacaban las pacas de marihuana y las pasaban a camionetas. La diferencia, dice, es que “esa gente no se metía con uno”. No como ahora, que hay una batalla campal entre cárteles, políticos y policías, que aterrorizan a la población para obligarla a estar de un bando o del otro.

Así es desde que llegaron los zetas, en 2008. La gente de Córdoba todavía habla en voz baja de un sanguinario jefe de plaza al que le llamaban el Tavo (una investigación de la revista Proceso lo identifica como Gustavo Cano Sánchez) y que tenía un tigre en una casa de seguridad de la colonia de Los Filtros. Cuando el Tavo quería que alguien desapareciera lo daba de comida al animal. Su reino en Córdoba duró menos de dos años y al final, tuvo una suerte similar a la de sus víctimas, pues sus enemigos lo mataron, lo descuartizaron y dejaron sus pedazos regados en distintos lugares de la región. “La policía ocultó todo”, asegura un poblador.

De los muertos y desaparecidos de la zona se habla poco en las noticias, aunque Córdoba, Orizaba, Atoyac, Cardel y Tierra Blanca son señalados por el Colectivo Solecito como cementerios clandestinos, no sólo por los grupos criminales. Pie de Página documentó al menos 80 desapariciones forzadas que involucran a la policía del estado y el corredor montañoso de Córdoba-Orizaba es uno de los protagonistas centrales de esa historia.

“Nuestros familiares no están en papeles”

La Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares está formada por dos puñados de víctimas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Veracruz y Guerrero, que se han agrupado en la Red de Enlaces Nacionales, un colectivo impulsado por Juan Carlos y Miguel Trujillo, dos de los hijos que le quedan a María Herrera, la mujer que encarna la tragedia de miles de desaparecidos en México.

Hasta antes de 2008, María era la cabeza de una familia de “oreros”, como se le conoce a los comerciantes de oro, que vivían en un pueblo de Michoacán que tiene menos de 10 mil habitantes. Pero en un par años, la guerra que el gobierno mexicano emprendió contra su propia población –con el pretexto de acabar con las drogas—le arrebató a cuatro de sus ocho hijos. Primero fueron Salvador y Raúl, el más chico del clan Trujillo Herrera, quienes quedaron atrapados en un pleito entre bandas criminales en Atoyac, Guerrero. Y dos años más tarde, en 2010, Gustavo y Luis Armando desaparecieron en Poza Rica, Veracruz, un territorio controlado por los zetas. Su delito fue nacer en un “territorio enemigo” para grupos criminales de otra región. Y en los dos casos hay policías involucrados.

En 2011, María conoció el Movimiento por la paz, con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia y, como muchos, se convirtió en activista.

El año pasado, Herrera y sus hijos crearon la Red de Enlaces Nacionales para articular grupos de familias de desaparecidos para la gestión de trámites que agilizaran investigaciones y procesos judiciales. Pero eso cambió cuando Miguel y Juan Carlos conocieron a Mario Vergara, un comerciante de Huitzuco que busca a su hermano y que forma parte de Los Otros Desaparecidos, el colectivo de búsqueda que nació espontáneamente en Iguala, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que ha encontrado 145 fosas clandestinas en Guerrero.

“Fui a hacer búsquedas con Mario y me di cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer, porque a nosotros nos habían tenido años entretenidos en mesas de trabajo, y avances que no eran más que pasar un papel de un expediente a otro. Pero nuestros familiares no están en papeles, y nadie los va a buscar si nosotros no lo hacemos”, cuenta Miguel Trujillo.

A Veracruz los acompaña Simón, un campesino guerrerense convertido en buscador de la Procuraduría General de la República. También están los equipos del Programa de Protección a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos, que toma muestras de ADN en la parroquia, y el del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque fuera de este programa, la CNDH –como el resto de las comisiones y fiscalías especializadas estatales y federales– ha hecho muy poco por los desaparecidos de este país: ni recomendaciones, ni alertas, ni informes ameritan los 30 mil mexicanos enviados a la dimensión desconocida en 10 años.

¿El gobierno mexicano no sabe que el país está sembrado de huesos, como el cañaveral de San Rafael Calería? ¿O que los desaparecidos que no están bajo la tierra probablemente vivan esclavizados en un burdel o un campo de entrenamiento para sicarios?

“El Estado quiere desaparecer a nuestros desaparecidos”, resume Julio Sánchez Pasilla, un coahuilense que ha buscado a su hija Tania durante casi cuatro años en hospitales, cárceles, casas de seguridad y prostíbulos y que tiene la confianza de encontrarla viva.

Aún así, se sumó a la búsqueda de huesos y antes de salir a Veracruz participó en un taller donde los familiares aprendieron, de genetistas y arqueólogos, cómo funciona el ADN, cómo reconocer un hueso calcinado, qué huellas deja un cadáver en la tierra, cómo conseguir y valorar fuentes de información para una búsqueda, la preparación previa, técnicas de acercamiento a los lugares o de identificación de los hallazgos.

En agosto de 2015, la brigada había tenido un primer encuentro para aprender cómo documentar sus casos. Es decir, cómo volverse peritos y abogados.

El gobierno mexicano está inmóvil, paralizado, ante el horror que provocó con su guerra. La causa de los familiares de desaparecidos, que quizá sea el más grave problema de derechos humanos en México, es acompañada sólo por organizaciones de la sociedad civil y algunas iglesias.

En la parroquia de Amatlán, por ejemplo, los brigadistas y sus acompañantes reciben colchonetas, baños, agua y comida.

“No nos podemos volver esclavos del miedo”, dice de buen ánimo el cura Julián Verónica, que entre bodas y bautismos se da tiempo de acoger a migrantes, a campesinos que se oponen a una hidroeléctrica y ahora, a familiares de los desaparecidos.

“Bienvenidos a duartilandia”

El equipo del servicio forense de Veracruz llega casi tres horas después de que los buscadores avisaron del primer hallazgo. Es imposible no ver a los cinco peritos que parecen salidos de una película del espacio, acompañados de tres funcionarios y varios policías.

Mario Vergara les pide que cada uno se presente y anota sus nombres. El delegado de la policía ministerial, Juan Carlos Santos Marín, intenta ser invisible, pero también lo hacen pasar lista. Manuel Antonio Mirón Rebolledo, el jefe de los peritos, trata de conciliar, pero termina por reforzar el absurdo: “Venimos hacer lo mismo que ya hicieron ustedes –dice el funcionario–. Vamos a resguardar la zona, identificar restos, llevar las muestras. Díganme ustedes ahora yo le pregunto: ¿qué han encontrado? ¿Qué zona creen que debemos acordonar?”

Si no fuera tan doloroso escuchar esto, podría ser hasta cómico, casi ridículo: los familiares, con sus sombreritos y sus playeras grises de palomas de paz, dan clases a los expertos de trajes espaciales. Los regañan. Les explican qué hacer, dónde acordonar.

“Esto es por la total incompetencia del Estado para garantizarnos el acceso a la verdad y a la justicia. Estamos haciendo su trabajo, porque ya rebasamos a las instituciones”, dice Juan Carlos Trujillo a silenciosas “autoridades”.

Animados por los hallazgos del día, los buscadores optan por dar un voto de confianza a la fiscalía de Veracruz. Pero la prueba dura sólo unas horas y el gobierno de Javier Duarte reprueba con cero: a las 6 de la tarde, cuando todavía los peritos están trabajando en el cañaveral, la Fiscalía envía un comunicado de tres párrafos que titula: “Hallazgos de Córdoba, no son restos humanos, revelan primeras periciales de la FGE”.

La noticia enfría la cena en la Parroquia de Amatlán y le quita el cansancio a los brigadistas. El comunicado sorprende hasta los periodistas, que conocen bien cómo se gobierna en el “estilo Veracruz”.

“Bienvenidos a duartilandia”, resume irónica una reportera local.

Araceli Salcedo marca por teléfono a Griselda Acosta, la representante de la fiscalía especializada para la búsqueda de personas que estuvo con los familiares hasta hace unos momentos y no les dijo nada.

— Nos dieron una cachetada, sacaron un comunicado de gobernación del estado de Veracruz donde la fiscalía dice que los restos encontrados son ropa solamente quemada, sintética. No se vale – dice furiosa la madre

— Eso no pudo haber sido algo oficial, porque usted sabe perfectamente dónde estuvimos (…) ahorita le voy a hablar a mi jefe— alcanza a balbucear la apanicada funcionaria.

— O se retractan o no entran mañana y rompemos todo vínculo con ustedes — interviene Juan Carlos Trujillo.

Las llamadas entre funcionarios y familiares seguirán en las siguientes horas. Pero esta noche, el intento de albazo del gobierno decide la suerte de la brigada.

* * *

Sábado 16 de abril. Cuando la brigada regresa al cañaveral, el equipo de peritos ya está trabajando. Araceli Salcedo tiene en la mano un periódico que tiene de principal la noticia de que no son restos humanos y lo agita como espada frente a los policías que resguardan el lugar.

Los funcionarios presentes no atinan una respuesta y se echan culpas entre ellos, porque ninguno se atreve a culpar a los responsables, que son sus jefes. “Nuestro trabajo es técnico, no tenemos nada político. (…) No hemos dado ningún tipo de resultado porque no hemos salido de aquí. Yo desconozco cómo llegó esa información”, dice por fin, el jefe de los peritos.

La respuesta tranquiliza a los familiares, que deciden dejar una comisión para supervisar que el gobierno no desaparezca los huesos de los desaparecidos, mientras el resto sigue la búsqueda en otros lados. Anuncian que para los siguientes hallazgos pedirán la ayuda del gobierno federal.

No lo saben aún, pero pasarán otros cuatro días antes de que vuelvan a encontrar huesos: un fémur, pedazos de cráneo, de cadera y de pies, a 700 metros del cañaveral y en un pozo cercano.

Por la noche, en una larga charla sobre los avances en las investigaciones de sus hermanos desaparecidos en el norte del estado, Miguel Trujillo reconoce que aún si desentierran todos los huesos de esta enorme tumba clandestina llamada Veracruz, no significa que los van a encontrar.

Sabe, como los demás brigadistas, que muchos de los desaparecidos nunca van a poder ser identificados. Pero eso no los va a detener. “Esto es una carrera de resistencia de 10 mil kilómetros –dice Miguel Trujillo–. Y apenas nos estamos poniendo los tenis”.

0 Comments on "El día que Dios lloró en Veracruz"