Marina Guerrier – Cosecha Roja.-

En 1912 una serie de asesinatos aterró a Buenos Aires. Las víctimas eran niños y el victimario, conocido como el Petiso Orejudo, también. Las interpretaciones de la época fueron deterministas: el criminal provenía de las clases populares, era hijo de inmigrantes, había sido criado en un ambiente hostil y era foco de los vicios de su padre. Estaba predestinado a la delincuencia.

Hacia fines del siglo XIX Fiore Godino y Lucía Raffo, dos campesinos sardos y analfabetos, llegaron a Buenos Aires huyendo de la pobreza y de una tragedia familiar: su primer hijo, Cayetano, había muerto de una enfermedad cardíaca cuando apenas tenía diez meses. Con Josefa, su segunda hija, emprendieron el viaje y una vez en Buenos Aires tuvieron nueve hijos más. Al último, nacido el 31 de octubre de 1896 en un conventillo de la calle Deán Funes, lo bautizaron Cayetano como al mayor. Cayetano Santos Godino creció raquítico debido a una enteritis que contrajo a poco de nacer y a los siete años era tan bajo que parecía de cuatro. Por su estatura y sus grandes orejas, lo llamaron el “Petiso Orejudo”.

La vida de los Godino no fue fácil. Fiore mantenía a su familia con un trabajo de empleado municipal, encendiendo faroles en las calles. Era sifilítico, alcohólico y golpeador. El Petiso Orejudo también contribuía al drama familiar: lo expulsaron seis veces de distintas escuelas, nunca aprendió leer y apenas supo escribir. Pasaba los días rompiendo a piedrazos los vidrios de los vecinos, pegándole a los niños del barrio y matando pajaritos después de arrancarles las plumas y los ojos.

Las palizas de su padre no eran correctivo suficiente para el Petiso. Un día de 1906, Fiore llevó a Cayetano a la comisaría décima. Tras una reprimenda, los policías lo devolvieron al conventillo de la calle 24 de noviembre, donde por entonces vivía la familia. Dos años después, lo enviaron al reformatorio de Marcos Paz. Allí, estuvo encerrado hasta 1911.

Poco tiempo después de que lo liberaran, el 25 de enero de 1912, Arturo Laurona apareció golpeado y estrangulado en una casa vacía de la calle Pavón. Tenía 13 años. En marzo del mismo año, Reina Bonita Vinicoff de cinco, murió tras 16 días de agonía luego de que el vestido que llevaba puesto se incendiara en plena calle. Recién en 1914, la justicia le adjudicó los dos crímenes al Petiso Orejudo.

***

En la agenda policial de los medios de comunicación es notoria la cantidad de noticias que involucran a los niños, niñas y adolescentes. Como las mujeres y los ancianos, los niños son considerados “víctimas buenas”. Rápidamente provocan un sentimiento de empatía y las noticias resultan más creíbles para el auditorio. La gravedad del hecho también determina su noticiabilidad. Los medios informan sobre crímenes poco usuales, “extraños” frente a los delitos comunes. La crónica periodística que en enero de 1912 comunicó en La Nación la muerte del niño Laurora explica que: Consagrada a la descripción de crímenes y hechos delictuosos más o menos vulgares, la crónica de hoy cede el sitio de preferencia a un atentado insólito, brutal por su finalidad, repugnante y brutal por sus móviles.

Acompañada por una fotografía del niño asesinado, muestra de la relevancia dada en una publicación que por entonces se caracterizó por el dominio del texto escrito, la crónica recorre los momentos previos al hallazgo del cadáver y reconocimiento, sin omitir los calificativos que insisten en la atrocidad del hecho: El reconocimiento del cadáver dio lugar a una escena desgarradora (…) el padre se arrojó sobre el cadáver de su hijo, al que abrazaba prorrumpiendo a la vez gritos de dolor y frases de indignación y venganza contra los victimarios.

Hacia mediados de 1912, el Petiso Orejudo incendió un corralón y en septiembre, mientras trabajaba haciendo mandados en uno de los almacenes del barrio, acuchilló a un caballo en los establos de Chiclana al 3300. Dos días después, prendió fuego la estación de tranvías de la compañía Anglo. El 8 de noviembre de 1912, el niño Roberto Carmelo Russo de dos años y medio jugaba junto a su hermano en la vereda. Minutos después, un vigilante lo encontró en un baldío, maniatado con un piolín: junto a él estaba parado el Petiso Orejudo que, dijo, intentaba desatarlo. Durante el mismo mes se incendió un galpón de azulejos en la calle Carlos Calvo y una niña de tres años, Carmen Ghittoni, apareció golpeada en un descampado. A los cuatro días, Catalina Neolener de cinco años, sufrió un ataque similar en el umbral de su casa. La tarde del 3 de diciembre de 1912, encontraron a Jesualdo Giordano de tres años en un basurero conocido como la Quinta Moreno, donde antes funcionaba el horno de ladrillos de la fábrica La Americana. El niño había sido estrangulado con trece vueltas de piolín y perforado en la sien derecha con un clavo.

Con motivo de esta última muerte, La Nación inició una cobertura que duró tres días. Lo denominó un “crimen salvaje” y, como en los casos anteriores, reiteró que la víctima era un niño que jugaba en la vereda distraído de sus padres. Forzando al extremo los límites del lenguaje, el relato expuso el sufrimiento de la víctima y la perversidad del victimario:

Se trata de la muerte de un niño de 3 años, ocurrida en forma tal, que causa espanto. Después de atarle fuertemente los pies y las manos con un piolín, el autor o autores anudaron al cuello de su pequeña víctima otro hilo grueso estrangulándola. Y como si esto no les bastara para saciar sus bárbaros instintos, el criminal colocó un clavo sobre la sien de la criatura, golpeándolo hasta que la punta de hierro salió por la parte opuesta.

Nuevamente la escena del crimen fue el espacio público, y esa información se detalló en la noticia mediante la descripción del terreno baldío donde apareció el cadáver de Jesualdo. El escenario en donde ocurrían estos hechos, la Buenos Aires de 1910, atravesaba cambios en su fisonomía y generaba espacios híbridos: potreros y corralones lindantes con fábricas, terrenos baldíos próximos a conventillos, inquilinatos y viviendas colectivas que constaban de pequeñas piezas de alquiler para hombres solos y familias. La calle se transformó en lugar de divertimento, encuentro y protesta social. Y surgieron nuevos actores sociales, los inmigrantes, que para 1910 eran más de la mitad de los habitantes de Buenos Aires.

Los relatos sobre el miedo y la sospecha en las páginas de los policiales unieron delito a pobreza, y los inmigrantes “conflictivos” fueron señalados por los medios como delincuentes. Eran, por un lado, los pobres -el grupo que siempre funcionó como chivo expiatorio de los males de la sociedad- y, por el otro, los que protestaban contra el orden burgués, es decir, socialistas, comunistas y anarquistas. Las crónicas policiales registraron un alto grado de coincidencia con el estado de opinión e imaginario social de la época, e invariablemente presentaron una imagen de la cotidianidad interrumpida de manera inesperada por el delito.

Además, como las víctimas del Petiso Orejudo, la cercanía geográfica y el horario en que acontecieron los crímenes fueron reconocibles, se garantizó no solo la percepción de peligro, sino la necesidad de incluir en el mensaje informativo avisos de advertencia:

Las víctimas de esa fiera han sido siempre niños indefensos y a quienes no se vigilaba, puesto que han podido estar ausente de su casa largo rato sin que nadie se alarmase. Las madres que así han olvidado la custodia de sus hijos han favorecido con su atención los planes del malvado y sería de desear que una lección tan horrenda como la presente les convenciera de que la primera obligación de las madres es velar constantemente por sus hijos. Los niños de corta edad que vagan por las calles sin nadie que los vigilara eran la predilecta presa de la bestia humana y bastará el recuerdo de tantos y tan lamentables crímenes para que todas las que tienen hijos piensen en la gravedad y el peligro que encierra el no cuidarlos y el no vigilarlos como es debido. (Caras y Caretas, 14 de diciembre de 1912)

El párrafo instruye a las madres, reclama control, estipula conductas ideales a desempeñar por ellas en su rol familiar, y prácticamente las culpa de las muertes de sus hijos. También en tono aleccionador, el periodista Juan José de Soiza Reilly publicó en la Revista Caras y Caretas, en mayo de 1933, una crónica en la que intercaló información de la realidad con elementos de la ficción para recrear la Buenos Aires de 1912:

En el año 1912, Buenos Aires se estremeció de espanto. Las madres escondían a sus hijos gritando:

-¡Un monstruo!

En efecto. Había aparecido un monstruo que robaba niños. Elegía como los ogros de los cuentos fantásticos los niños más hermosos y más tiernos: de cuatro a seis años. Para atraérselos utilizaba en vez de la varita mágica de los encantadores algunos caramelos. Los pobres inocentes, sugestionados por la golosina, iban detrás de aquel imán con los brazos tendidos. El bárbaro se los llevaba a rincones obscuros. Allí los mataba, lentamente, para darse el gusto de ver cómo morían. Era un marqués de Sade. Utilizaba, a falta de colmillos de antropófago, un enorme clavo de hierro, que actualmente se exhibe en el Museo Policial. Introducía ese clavo de veinte centímetros en la frente o en los ojos o en los oídos de las criaturas. Luego con un adoquín, martillaba el clavo hasta hundirlo en la masa encefálica.

-¡Un monstruo!

Cuando la policía lo detuvo encontró que era un niño. En su barrio le conocían por el apodo de “Petiso Orejudo”.

Hasta inicios del siglo XX, el Derecho Penal atribuyó el valor al hecho delictivo, pero con el aporte del fisonomista Césare Lombroso se produjo un verdadero quiebre en las disciplinas de control. La mirada se volvió hacia el sujeto que delinque. Lombroso desarrolló su concepción del delincuente nato a partir del estudio de casos: se focalizó en la conducta, características psicosociales y motivaciones. La criminología nació, entonces, como una disciplina marcadamente ideológica y fue colaboradora del proyecto de país planeado en 1880. Lombroso aportó las bases para el control social de los “indeseables”.

Aferrada a las matrices culturales de la época, la noticia policial se nutrió del positivismo en boga. La Nación publicó una crónica en la que describió al asesino confieso bajo el titular de tinte biologicista “En la fauna criminal: un ejemplar extraordinario”:

Cayetano Santos Godino (a) El Petizo Orejudo es argentino, de 17 años de edad, hijo de Fiore Godino, albañil, italiano y de Lucía Kussia, italiana. Tiene seis hermanos (…) Cayetano jamás fue a la escuela. No sabe leer ni escribir y apenas se ha conseguido que aprenda a firmar. Carece por completo de hábitos de trabajo. Su último conchavo fue una fábrica de caramelos en la calle Guardia Vieja, de donde lo expulsaron por que se permitía insultar a las operarias. Ha declarado que no se juntaba con sus hermanos y que tenía solamente dos amigos.

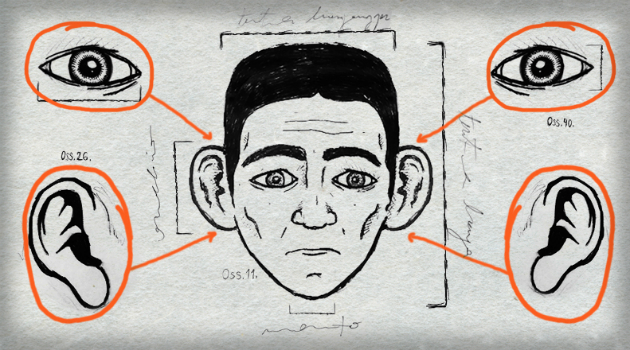

Se encontraron frente a un “degenerado” y tanto los modos en que se lo nombró como las cualidades que se le atribuyeron en las noticias, orientaron la interpretación en ese único sentido: “Precoz criminal”, “feroz delincuente”, “bárbaro sadista”, “estrangulador de niños”. La firma que el Petiso Orejudo “dibujó” cuando fue detenido, sus fotografías en prisión, su retrato frontal y de perfil acompañado con el epígrafe que lo definió como un “monstruo”, y el detalle de sus manos con las que cometió los crímenes, también circularon en la prensa. Las imágenes se convirtieron en prueba suficiente para dar validez a la caracterización del Petiso. La descripción resultó aún más efectiva en contraste con la de las víctimas: “Seducido por su amabilidad, el niñito (Jesualdo Giordano) le siguió”; “El mismo Godinoinvitó a Roberto (Carmelo Russo) para ir hasta un almacén próximo donde le compraría caramelos”.

Tras el asesinato de Jesualdo Giordano, la policía arrestó al Petiso Orejudo. La prensa celebró la captura el 5 de diciembre de 1912. El mismo día lo recluyeron a Cayetano en el Hospicio de las Mercedes y la justicia lo procesó por tres homicidios (los de Arturo Laurora, Reina Bonita Vinicoff y Jesualdo Giordano) y once agresiones. En 1915, lo condenaron a la pena de prisión perpetua y lo enviaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. En 1923, cuando se inauguró en Ushuaia el presidio de máxima seguridad, Godino fue traslado a ella severamente custodiado. El Petiso Orejudo presentaba los estigmas de la degeneración y era la muestra del “criminal nato” de Lombroso. El 4 de noviembre de 1927, en una de las primeras cirugías estéticas que se realizaron en el país y que auspició el gobierno con el envío de un equipo médico, le achataron las orejas aladas. Según algunos, eran la causa de su maldad.

Ilustración: Adrián Ousi Varela

0 Comments on "El Petiso Orejudo, el niño victimario"