Por Luján Torrez

“Querida Mirta, quisiera que cuando lleguen estas líneas a tu poder te encuentres bien a gusto junto a tu mamá, quedando yo bien gracias a dios y la virgen”. César

Cada noche después de volver de la guerra César Torres se despertaba en la cama sobresaltado y transpirado por algún sueño, más bien una pesadilla. No siempre era la misma pero si se repetía la temática: algún compañero era herido en combate, a veces perdía alguna parte del cuerpo, otras veces la vida. Todo volvía a cierta normalidad cuando se daba cuenta de que estaba a salvo en su casa de Moreno, al oeste de la Provincia de Buenos Aires, junto a su esposa Mirta.

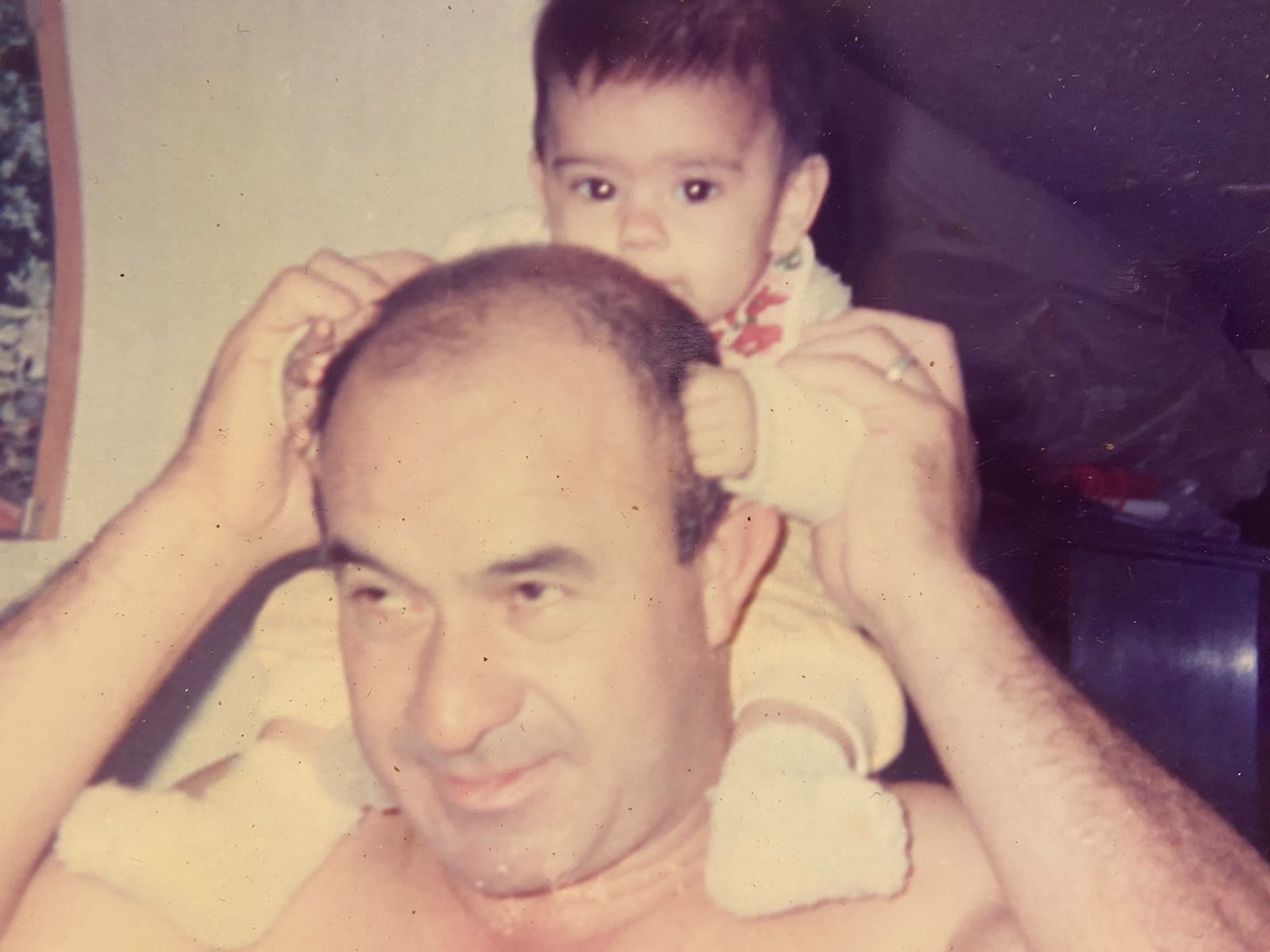

César Torres era mi papá y cuando comenzó el conflicto tenía treinta años recién cumplidos y unos pocos años de casado. Trabajaba en el Servicio Penitenciario Federal y con mi mamá estaban en plena construcción de la casa. En abril de 1982 llegó a Malvinas y le escribió a ella la primera carta. Sobre el final dice: César y Mirta, Mirta y César por siempre. El tono es todo sentimental y repite mucho cómo la extraña y cuánto quisiera estar ahí con ella. Desde que se conocieron nunca se habían separado. Cada vez que las vuelvo a leer pienso en lo difícil que habrá sido escribirlas, siempre pensando que podía ser la última.

“Cielo, hoy hace un mes que te fuiste, parece que fueran años, te estoy escribiendo y es domingo a la tarde y llueve mucho, parece que el tiempo se puso de acuerdo con mi tristeza, cuánto te extraño mi amor, quisiera que vengas pronto”. Mirta

En la siguiente carta del 26 de mayo mi mamá le dice que la pone contenta que haya recibido las provisiones que le habían mandado tantos los vecinos como ella y mi tía de Mar del Plata. Bufandas de lana, dinero, guantes y bebidas fuertes. Que había tenido que tranquilizarlos porque se estaba diciendo que no les llegaba nada. Que se quedaba tranquila de que tenía calefacción y buen abrigo para soportar el frío. Recién cuando volvió con las manos tan secas que parecían de cemento y los labios ya sin forma de tan partidos que estaban, ella supo la verdad. Las cosas nunca les habían llegado. Ni la ropa ni el armamento que les habían dado estaban a la altura del conflicto bélico.

Aunque volvió de la guerra, mi papá nunca fue el mismo. Murió en 1992 en un accidente de trabajo cuando a mí me faltaba un mes para cumplir dos años. Recuerdos no tengo pero reconstruyo su historia con lo que siempre me contaban sus amigos y mi mamá. Sé por ellos que trató con todas sus fuerzas el volver a sonreír, dejar atrás las pesadillas y poder disfrutar de la damajuana de vino tinto que tomaba los domingos con sus amigos. Pero la guerra deja marcas, algunas visibles y otras que van por dentro.

Con mi mamá y mi abuela vivíamos en Moreno y casi todos los trámites los hacían en Capital Federal, tomábamos muy seguido el tren Sarmiento. Era muy normal ver a ex combatientes, algunos con problemas físicos que estaban a la vista, contando su historia y pidiendo que los ayuden con dinero. Mi mamá siempre les daba algo, aún si en mi casa estábamos justas. Recuerdo que un día le pregunté por qué lo hacía y me dijo que mi papá se lo había pedido. “Nunca dejes de ayudarlos porque muchos quedaron desprotegidos por parte del Estado y sin oportunidades de volver a trabajar”. A mis ocho años no entendía muy bien lo que eso significaba pero sentía que debían estar muy necesitados para recurrir a contar día tras día su historia en el tren.

El sobre está perfectamente roto por el lado derecho para poder sacar la carta. Son dos hojas de un papel que se volvió amarillo y es tan finito que no está escrito de ambos lados porque la tinta lo traspasa. En sus líneas mi papá le cuenta que lo cambiaron de lugar y por eso tardó en responder. Le dice que “los muchachos”, como llama a sus compañeros, lo cargaron mucho con la última carta porque era larga (cinco hojas), que no terminaba nunca de leerla. Le dice que a él no le molesta, que al contrario, le gusta.

“No te enojes ni dejes de escribir mucho por esto que te cuento de los muchachos, acá necesitamos distraernos y reirnos de cualquier cosa, es lo mejor que podemos hacer. Te amo, un saludo para todos los que se acuerdan de mí, César”.

Mi relación con Malvinas siempre fue de un profundo orgullo inculcado por mi mamá. Siempre me sentí hija de un héroe de guerra al que casi no conocí pero amaba y admiraba. Hasta hoy sigue siendo así.

Acumulé una medalla por cada año que estuve en el colegio Juan XXIII de Moreno. Cada 2 de abril se hacía un acto para conmemorar a los héroes de Malvinas, pero era solo eso, sin muchos detalles de todo lo que había sido esa época. Los que éramos hijos de ex combatientes pasábamos al frente y la directora nos abrochaba en el guardapolvo una medalla plateada con las islas Malvinas grabadas. Mi mamá siempre estaba entre los padres aplaudiendo con orgullo. Cuando en el secundario me mudé a Belgrano, ya no hubo más actos ni medallas ni reconocimientos.

El 7 de junio de 1982 mi papá le escribió a mi mamá: “Si Dios quiere pronto creemos que nos vamos a ir, no sabemos cuándo pero espero que sea pronto, que estos gringos hdp se vayan o los podamos sacar a la mierda de una vez por todas”. Siete días más tarde Argentina iba a declarar su rendición, provocando un declive y luego el fin de la dictadura cívico militar en nuestro país.

Recién el 22 de noviembre del 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Por mi papá, por los que volvieron y nunca fueron los mismos, por sus familias y por los 649 soldados muertos, hay que seguir reclamando y gritando que las Islas Malvinas son argentinas.