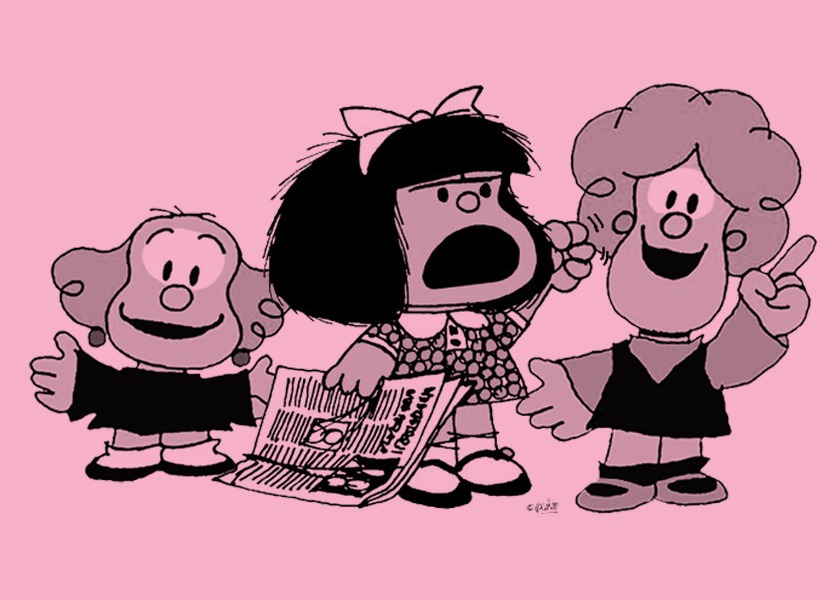

Entre Mafalda y Susanita. Así titulé la primera idea de proyecto que tuve siendo una joven socióloga. Era 1993, acababa de nacer mi hija Anita y yo, somnolienta y con los pechos estallados de hormonas, mirando a ese ser diminuto tan próximo como desconocido tuve la certeza de pertenecer a una generación bisagra, una generación cuya experiencia de maternidad sería testimonio de un cambio de época.

Mafalda nació en 1964. Quino vio antes que nadie que las transformaciones sociales del siglo XX venían de la mano de las mujeres y las niñas. En los años setenta, en la escuela aprendíamos “mi mamá me mima”, pero en nuestra historieta preferida, Mafalda interpelaba a su madre mientras cargaba el lavarropas: qué te gustaría ser si vivieras?

Mi amigo Cristian Alarcón arriesga: ¿fue el primer varón feminista argentino? Pienso: seguramente fue el único capaz de hacerle decir a una niña de esa época que su madre era casi una esclava doméstica, que allá afuera latía un mundo, repleto de injusticias y desencantos, pero vibrante.

Mafalda fue inspiración y permiso para nuestra generación bisagra. Nos abrió la puerta a la conversación política, a la amistad cómplice con los varones capaces de percibirnos como pares, al humor como herramienta para iluminar los tonos grises que -a veces- adquiere la vida cotidiana. Nos mostró en sus viñetas que lo personal era político y que la injusticia social era tarea de todos y de todas, incluso de las niñas.

Pero no hay Mafalda sin Susanita ni Susanita sin Libertad. Susanita encarnó para siempre nuestra ilusión del amor romántico. Pelearnos con el mandato fue también encontrarla dentro nuestro e ironizar sobre ella, sin por ello perder la ternura. Libertad (¡Libertad!) fue la hija de la madre que muchas fuimos: haciendo malabares para sostener crianza y trabajo, todo el día al pie del teclado, siempre con algún plazo por cumplir. Como en la vida misma, en Mafalda la novedad convivía con el modelo que se dejaba atrás. La recorrimos como quien observa a una serpiente que cambia de piel frente a sus ojos y entonces, su mirada cambia para siempre. En ese espejo nos encontramos. Fuimos Mafalda, Susanita y Libertad. Fuimos la mismísima serpiente.

Y volviendo a aquel proyecto que esbocé en 1993, recuerdo haberme reunido con Catalina Wainerman para mostrárselo, recuerdo su entusiasmo y sus miles de sugerencias. Recuerdo que pensé en ella porque fue una de las pocas profesoras que (como Elizabeth Jelin) en los ochenta daba contenidos que hoy llamaríamos “de género” en la facultad de sociología. Pero, como tal, nunca lo retomé. Con los años, me dediqué a investigar sobre las dinámicas de los cuidados, y hace poco, me sumergí junto a mi hija Ana Minujin a desarrollar una performance sobre los vínculos entre madres e hijas, para el laboratorio de Revista Anfibia y Casa Sofía. La obra se llama “La revolución y algo rico para el postre” y, cuando los teatros vuelvan a recibirnos, podremos finalmente presentarla y compartir un bocado de nuestra propia revolución.

¡Buen viaje, maestro! Nos queda tu obra y tu inspiración.